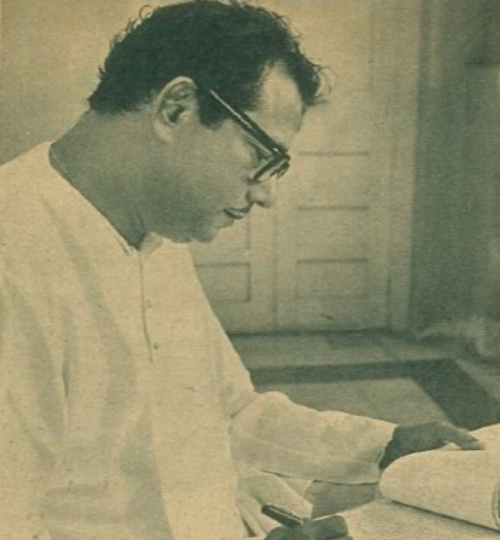

हमें तो विछड़ना ही था...Shailendra

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

स्वर्गीय गीतकार शैलेन्द्र के जन्मदिवस (30 अगस्त) पर उनके गीतों की याद

शैलेंद्र के अच्छे गीतों की यह विशेषता थी कि उन्हें सिर्फ वे ही लिख सकते थे। भला और कौन ’गाइड’ (1965) के गीत का वह अजीबो-गरीब मुखड़ा लिखता, 'आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है '।

शैलेंद्र हिंदी के आदमी थे, उन्हें इस पर नाज भी था, पर वे कभी हिंदी के झंडावरदार नहीं बने और उन्होंने हिंदी के नाम के नारे नहीं लगाये, बल्कि उन्होंने हिंदी की प्रतिष्ठा अपने ही खामोश ढंग से की। वे हिंदी के शब्दाडंबर को नहीं, हिंदी काव्य की सुषमा को, उसकी स्निग्धता और कमनीयता को, फिल्म गीतों में लाये।

जनमन के कवि

शैलेन्द्र एक प्रबुद्ध कलाकार थे। अपने समय के कई अन्य संवेदनशील कलाकारों की तरह उन पर भी माक्र्सवाद की छाया पड़ी थी और वे साम्यवादी दल के सक्रिय सदस्य भी रहे। एक समय का मशहूर साम्यवादी नारा ’हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है ’। शैलेन्द्र ने लिखा था।

एक बार यह पूछे जाने पर कि क्या फिल्मों में आकर भी साहित्यकार अपनी कला के तकाजे को पूरा करते रह सकता है?

उन्होंने कहा, ’’क्यों नहीं? हो सकता है वह पत्र-पत्रिकाओं के लिए कम लिखे, पर अच्छा लिखने से उसे कौन रोक सकता है? और फिर फिल्मों के लिए लिखना भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। आखिर कितना बड़ा भाग फिल्मों से या गीतों से प्रभावित होता है’’।

यह बात शैलेन्द्र ने अपने फिल्मी जीवन में चरितार्थ की और कहना चाहिये कि उन्होंने फिल्मों के ’न्यौते’ और ’चुनौती’, दोनों को स्वीकार किया। उन्होंने अपने काम को हमेशा गंभीरता से लिया और हिंदी फिल्मों जैसे व्यापारिक माध्यम में भी एक इमानदार कलाकार की तरह कार्य किया। उदाहरणार्थ यह सवाल जो उन्होंने एक बिल्कुल साधारण, अकलात्मक फिल्म ’छोटी बहिन’ (1959) के एक गीत में पूछ लिया हैः

रात दिन हर घड़ी एक सवाल

रोटियाँ कम हैं क्यूँ क्यूँ है अकाल

क्यूँ दुनिया में कमी है

ये चोरी किसने की है

कहाँ है, सारा माल

व्यक्तिगत अनुभूतियों को सामूहिक संवेदनाओं के स्तर पर व्यक्त करने वाला शैलेन्द्र का शायद सबसे पहला गीत था, ’आवारा’ (1951) के स्वप्न-दृश्य में, जिसमें सुख, शांति और प्यार के लिये आदमी की प्यास एक बेपनाह चीख बनकर अभिव्यक्त हुई हैः

जिंदगी की यह चिता मैं जिंदा जल रहा हूँ हाय

सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं आर पार

मुझको यह नरक न चाहिए

मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिये

मुझको चाहिये बहार

और, ’दो बीघा जमीन’ (1953) के मजदूरों के सहगान में जैसे दुनिया भर के मेहनतकश आदमियों के जीवन की गहरी विडंबना मूर्त हो गयी हैः

पर्वत काटे सागर काटे महल बनाये हमने

पत्थर पर बगिया लहराई फल खिलाये हमने

हो के हमारी हुई न हमारी अलग तोरी दुनिया

अथवा

दया धरम सब कुछ बिकता है लोग लगायें बोली

मुश्किल है हम जैसों की खाली है जिनकी झोली

और विमल राय की ही दूसरी फिल्म ’नौकरी’ (1954) में एक बेरोजगार आदमी की मनोव्यथा शैलेन्द्र की उसी आडंबरहीन शैली में व्यक्त हुई हैः

प्यारी माँ छोटी बहिन जिंदगी है रोग जिन्ह

लोक-परलोक मेरे सर पे हैं मंझधार हूँ मैं

एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं

तुमसे कुछ और जो माँगूं तो गुनाहगार हूँ मैं

अपने आसपास की दुनिया से ऊब या असंतोष और किसी नयी आदर्श दुनिया, किसी ’युटोपिया ’ की तलाश उनके कई गीतों में आयी है। जैसेः

चल चल रे मुसाफिर चल तू उस दुनिया में चल

जहाँ उजड़े न सिंगार किसी का फैले न काजल - ’पूजा’ (1954)

हे मेरे दिल कहीं और चल

गम की दुनिया से दिल भर गया

ढूंढ ले अब कोई घर नया - ’दाग़’ (1952)

या

तुझे अपने पास बुलाती है

तेरी दुनिया - ’पतिता’ (1953)

परंतु शैलेन्द्र के काव्य का स्वर पलायनवादी नहीं। उनके गीतों में मानवीय जीवन और श्रम की गरिमा का बोध बार-बार आया हैः

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है

मुट्ठी में में है तकदीर हमारी

हमने किस्मत को बस में किया है - ’बूट पालिश’ (1954)

अथवा

कहने को जीवन बहता पानी लेकिन इसकी धार को देखो

पिसती हुई चट्टान को देखो कटते हुए पहाड़ को देखो

लाखों गीत हजारों नगमे निकले इस कलकल छलछल से

सावन भादों गेहूं धान अभी कुछ है इस बहते जल से - ’अमानत’ (1955)

इस आस्था का अनिवार्य फल है यह विश्वास कि मनुष्य का भाग्य बदलेगा और वह अपनी मुश्किलों पर विजय पायेगाः

आज अपना हो न हो पर कल हमारा है - ’कल हमारा है’ (1959)

कभी न कभी दिन आयेंगे हमारे - ’हीरा मोती’ (1959)

घिरा है अंधेरा तो जगमग सुनहला सबेरा भी होगा

दहकते चमन में महकती बहारों का फेरा भी होगा - ’नौकरी’ (1954)

या

आने वाले दुनिया में सबके सर पर ताज होगा

न भूखों की भीड़ होगी न दुखों का राज होगा

बदलेगा जमाना ये सितारों पर लिखा है - ’बूट पालिश’ (1954)

और, जैसे यह सपनों की दुनिया, यह मनचाहा संसार, बहुत दूर नहीं, बल्कि बहुत पास ही हैः

सच कभी तो होंगे तेरे ख्वाब और ख्याल

कब तलक रहेंगे दिल पे बेकसी के जाल

वक्त सुन चुका है तेरे दिल का हाल

और चार दिन गुजार कर के देख

गा रही है धरती गीत प्यार के

दिन गुजर चुके हैं इंतजार के

चुप न रह पपीहे मन को मार के

आयेगे पिया पुकार करके देख - ’शिकस्त’ (1953)

1961 की बात है शायद, एक दिन अचानक रेडियो सीलोन परे शैलेन्द्र का इंटरव्यू सूना।

प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि फिल्मों में तो प्यार-मुहब्बत, मिलन-विरह जैसी कुछ इनी गिनी स्थितियों पर ही गीत लिखने पड़ते हैं। क्या इससे लेखक का दायरा बहुत सीमित नहीं हो जाता?

शैलेन्द्र ने जवाब में कहा कि साहित्य में केवल नौ रस हैं और संगीत में केवल सात स्वर, फिर भी सदियों से इन्हीं के दायरे में सर्जना हो रही है और होती रहेगी।

सादगी में चमत्कार

शैलेन्द्र साहित्य में एक गीतकार के रूप में आये, इसलिए फिल्मी गीतों में भी थोड़े से शब्दों में, अपनी बात कह गुजरना उनके लिए आसान था। उन्होंने चमत्कारपूर्ण भाषा का सहारा नहीं लिया, बल्कि उनकी भाषा और शैली की सहजता और रवानी अपने आप में एक चमत्कार ही थी। जैसेः

मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए

टूटे हुए खिलौनों से प्यार किसलिए

जरा सी धूल को हजार रूप नाम दे दिये

जरा सी जान सर पे सात आसमान दे दिये

बरबाद जिंदगी का यह सिंगार किस लिए - ’पतिता’ (1953)

मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना

गुन तो न था कोई भी अवगुन मेरे भूला देना - ’बंदिनी’ (1963)

दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर

जो बिजली चमकती है उनके महल पर

वो कर ले तसल्ली मेरा घर जलाकर - ’अनारकली’ (1953)

कभी जो कह न पाये बात वो होठों पे अब आयी

अदालत उठ चुकी है अब करेगा कौन सुनवायी - ’दीवाना’ (1967)

यह अंधों की नगरी है आँखों पे भरम की जाली

पर सबके सब हैं शिकारी

क्या सोच के ओ मेरे हिरना

तू इस दुनिया में आया - ’अमानत’ (1955)

अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आये

नादान सौ बरस के सामान ले कर आये

और धूल उड़ाता चला जाये

इक आये इक जाये मुसाफिर

दुनिया एक सताय - ’मुसाफिर’ (1957)

क्षणभंगुर जीवन का अहसास, अपने बेगानों से विदा। गल्तियों के लिये माफी। शैलेन्द्र के अंतिम दिनों के गीतों में यह सब चीजें आने वाली घटनाओं की पूर्वाभास बन कर आयीः

हम तो जाते अपने गाँव अपने राम राम राम

सबको राम राम राम - ’दीवाना’ (1967)

मोतीलाल की अलविदा के रूप में शैलेंद्र ने एक गीत लिखा जो मुकेश के स्वर में रिकार्ड करके फिल्म ’छोटी छोटी बातें’ (1965) के प्रारंभ में जोड़ा गया। कुछ दिन बाद जब शैलेन्द्र नहीं रहे तो यही गीत उनकी स्मृति में रेडियो सीलोन से प्रसारित उनके गीतों के एक कार्यक्रम के अंत में बजाया गया था और तब ऐसा लगा कि जैसे यह उनके कलम से निकली उनकी खद की अलविदा भी थीः

जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता

जिंदगी से हमें पर बहुत प्यार था

सुख भी ये दुख भी ये दिल को घेरे हुए

चाहे जैसा था रंगीन संसार था

आ गयी थी शिकायत लबों तक मगर

किससे कहते तो क्या कहना बेकार था

चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे

हार कर बैठ जाने से इंकार था

चार दिन था बसेरा हमारा यहाँ

हम भी मेहमान थे घर तो उस पार था

हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था

अलविदा अलविदा अलविदा अलविदा...

* * *

This article was published in 'Madhuri' magazine's 22 August 1969 edition (pg 39) written by Harivansh Silakari.

About the Author

.jpg)