हिन्दी फिल्मों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन?

06 Aug, 2022 | Archival Reproductions by Cinemaazi

An image from the original article.

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

क्या भारतीय सिनेमा - खासकर हिन्दी सिनेमा इतना लम्बा वक्त गुजार आने के बाद भी परिपक्व हो पाया?

पचहत्तर साल हो गए भारतीय फिल्मों को बनते हुए। परिपक्व होने के लिए इतनी उम्र किसी भी सूरत में नाकाफी नहीं कही जा सकती। पर क्या भारतीय सिनेमा - खासकर हिन्दी सिनेमा इतना लम्बा वक्त गुजार आने के बाद भी परिपक्व हो पाया?

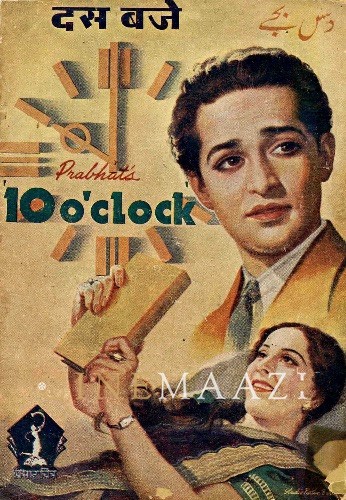

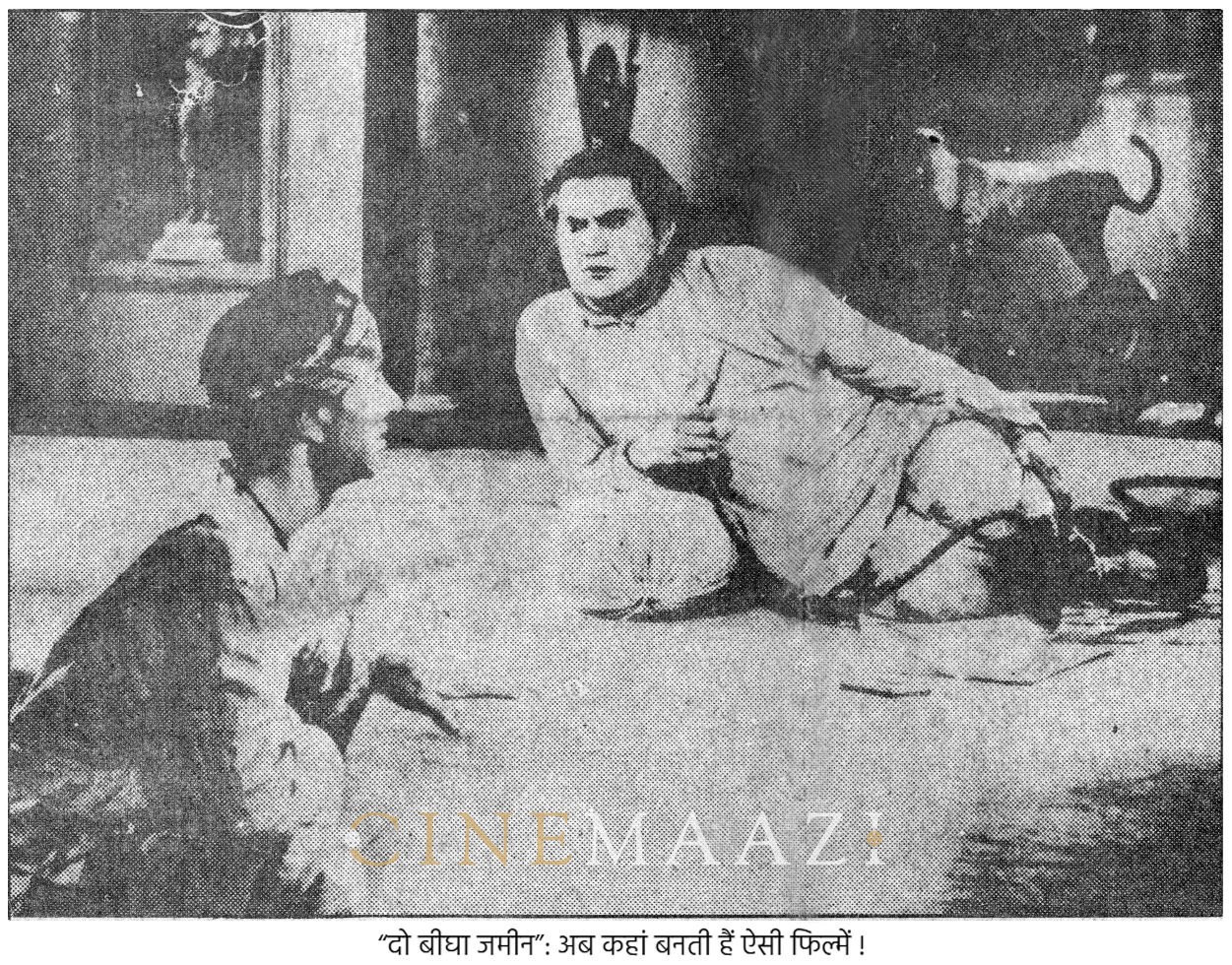

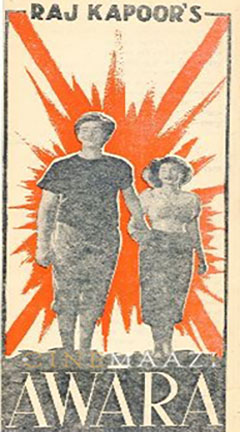

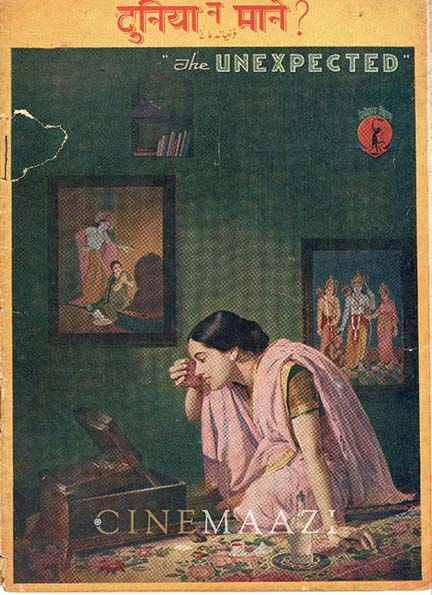

पिछले कुछ वर्षों से जैसी फिल्में बन रही है उन्हें देख कर तो बरबस कहना पड़ता है कि हिन्दी सिनेमा ’परिपक्व’ होने की जगह अपने ’बालपन’ की ओर लौट चला है। जिस हिन्दी सिनेमा ने ’दुनिया न माने’, ’दो बीघा जमीन’, ’आवारा’, ’श्री 420’, ’बंदिनी’, ’सुजाता’, ’मदर इंडिया’, और ’मुगले आजम’ जैसी खूबसूरत फिल्में दीं वहीं आज ’जिस्म का रिश्ता ’ जैसी फूहड़ और अश्लील फिल्में बन रही है। क्या इसी दिन के लिए 75 साल पहले घोर आर्थिक संकटों और सामाजिक उपहासों को सहते हुए दादा फाल्के ने भारतीय फिल्म उद्योग की नींब रखी थी?

हिन्दी सिनेमा के इस पतन का आखिर जिम्मेदार कौन है निर्माता या दर्शक या फिर दोनों? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर यदि आज विचार करके उसका हल न खोजा गया तो आने वाले दिनों में निश्चय ही बहुत ही दुखद और शर्मनाक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं?

हिन्दी सिनेमा के इस पतन का आखिर जिम्मेदार कौन है निर्माता या दर्शक या फिर दोनों? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर यदि आज विचार करके उसका हल न खोजा गया तो आने वाले दिनों में निश्चय ही बहुत ही दुखद और शर्मनाक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं?

इस बात पर तो कतई संदेह नहीं किया जा सकता कि बीसवीं सदी में कला के जिस रूप ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है- वह सिनेमा है। फिल्में जिस युग में गुंगी थी उस युग (1913-1930) में भी ई. बिलीमोरिया और डी. बिलीमोरिया के जांबाज कारनामों और सुलोचना व गौहर के रूप माधुर्य की सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग सिनेमा हालों की तरफ खिंचे चले आते थे।

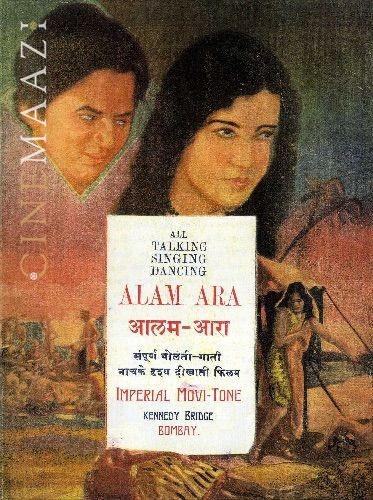

उसके बाद सन् 1931 में ’आलम आरा’ के प्रदर्शन के साथ शुभारम्भ हुआ, सवाल फिल्मों के उस खुशनुमा दौर का, जिसने मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी। 1931 से 1970 के बीच हिमांशु राय, देवकी बोस, वी. शांताराम, सोहराब मोदी, विजय भट्ट, केदार शर्मा, महबूब, गुरुदत्त, के. आसिफ, चेतन आनंद, राज कपूर और हृषिदा आदि ने जिस तरह मधुर संगीत, उत्कृष्ट अभिनय और दिलों को छू लेने वाली कहानियों से सजी एक से एक खूबसूरत और मर्मस्पर्शी फिल्में देकर हिन्दी सिनेमा का मान बढ़ाया वह किसी से छिपा नहीं है।

इस दौर में सिनेमा और दर्शक के बीच जो अटूट रिश्ता कायम हुआ, उस रिश्ते को 1970 के बाद हिन्दी फिल्मों के स्तर में आई गिरावट व घरेलू सिनेमा के रूप से उभरे टी.वी. वीडियो जैसे माध्यम भी तोड़ नहीं पाए। आज भी दर्शक उसी शिद्दत और अभिलाषा के साथ सिनेमाहाल पहुंचता है और ब्लैक में टिकट खरीदकर फिल्में देखते हैं। यह बात अलग है कि आज की फिल्में उसे वह आत्मिक संतुष्टि नहीं दे पाती जो 1970 के दौर के पहले की फिल्में देती थी।

यह निःसंदेह स्वीकारना होगा कि आज हिन्दी सिनेमा बल्कि सम्पूर्ण भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया है। पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और भव्य सेट देखने को मिल रहे हैं। किन्तु इस तकनीकी समृद्धता और सेटों की भव्यता के फेर में फिल्म निमार्ण की कला जितनी महंगी हो गई उसने फिल्म निर्माताओं का नजरिया ही बदल दिया। अब वह फिल्में समाज की दुखी रगों पर हाथ फेरने, जनमानस के भीतर चेतना लाने या फिल्म कला को समादृत कराने के लिए फिल्में नहीं बनाता बल्कि उसका नजरिया विशुद्ध व्यावसायिक हो गया है।

फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के दामों में आई बेतहाशा वृद्धि और अभिनेता-अभिनेत्रियों के लाखों रुपए का पारिश्रमिकों ने भी बहुत से पुराने निर्माताओं को इस क्षेत्र से अलग हो जाने के लिए विवश कर दिया और उनकी जगह फिल्म कला से सर्वधा अनभिज्ञ जिन विशुद्ध व्यावसायिक घुसपैठियों ने ली उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। जितनी लागत में पहले पूरी एक फिल्म हो जाती थी- उतना रुपया आज फिल्म के दो-चार झन्नाटेदार सेटों और हीरो-हीरोइन के कपड़ों पर खर्च कर दी जाती है।

फिल्म निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के दामों में आई बेतहाशा वृद्धि और अभिनेता-अभिनेत्रियों के लाखों रुपए का पारिश्रमिकों ने भी बहुत से पुराने निर्माताओं को इस क्षेत्र से अलग हो जाने के लिए विवश कर दिया और उनकी जगह फिल्म कला से सर्वधा अनभिज्ञ जिन विशुद्ध व्यावसायिक घुसपैठियों ने ली उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। जितनी लागत में पहले पूरी एक फिल्म हो जाती थी- उतना रुपया आज फिल्म के दो-चार झन्नाटेदार सेटों और हीरो-हीरोइन के कपड़ों पर खर्च कर दी जाती है।

पहले कहानी लिखे जाने के बाद कहानी के पात्रों पर सटीक बैठने वाले अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन होता था आज पहले अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन होता है और उसके बाद उनके इर्द-गिर्द कहानी का वही घिसापिटा सेक्स व हिंसा से सराबोर तानाबाना बुन लिया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन भी निर्माता फिल्म कला से दूर-दूर तक का वास्ता न रखने वाले फाइनेन्सरों की मर्जी मुताबिक किया करते है और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि बाद में कहानी (?) और संवादों में फेरबदल प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्रियों की मर्जी से होता रहता है। इन हालातों में क्या फिल्म बनेगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

ताज्जुब की बात तो यह है कि अभिनेता-अभिनेत्रियों का चयन भी निर्माता फिल्म कला से दूर-दूर तक का वास्ता न रखने वाले फाइनेन्सरों की मर्जी मुताबिक किया करते है और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि बाद में कहानी (?) और संवादों में फेरबदल प्रमुख अभिनेता व अभिनेत्रियों की मर्जी से होता रहता है। इन हालातों में क्या फिल्म बनेगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

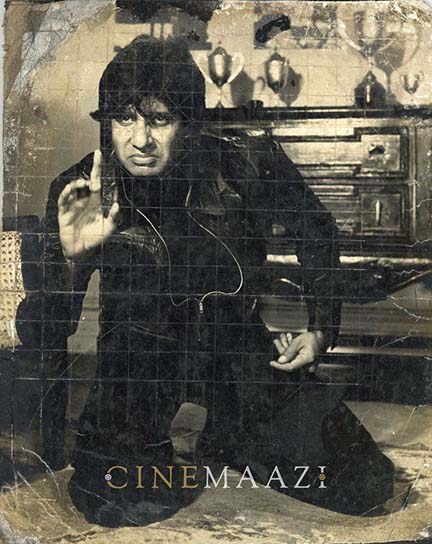

अब इस पर निर्माताओं का यह कहना कि जो दर्शक चाहते हैं हम वही बनाते हैं - कितना बकवास और हास्यास्पद कथन है उसे सिनेमा की थोड़ी सी मसझ रखने वाला दर्शक भी सहज अनुभव कर सकता है। आज आदमी पहले से कहीं ज्यादा कुंठाग्रस्त और अभिशप्त है वह एक ऐसे अजीब चौराहे पर खड़ा है जहां उसे एक ओर बढ़ती महंगाई, अर्थिक तंगी, अपेक्षा से कम हासिल ओहदे पैसे और व्यवस्था के खिलाफ व्यक्त-अव्यक्त विद्रोह घेरे खड़ा है तो दूसरी तरफ समाज में ऊंचे आसन पर विराजमान लोगों के सजे संवरे शरीर, उनकी मोटरगाड़ियां, आलीशान बंगले और एसो आराम की जिंदगी को देखकर उपजी कुंठा और उस सुख को भोगने का आतुर मन है। ऐसे में व्यक्ति यथार्थ की कडुवाहट से दूर भागकर कल्पना के लोक में खो जाना चाहता है, चाहे यह कुछ घंटों के लिए ही क्यों न हो। सिनेमाहाल के उस अंधेरे माहोल में वह अपने जीवन की सारी उदास हक़ीकतें भूल जाता है। वह गरीबी और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते अमिताभ बच्चन में अपना प्रति रूप देखना शुरू कर देता है और तब वह अपने भीतर अमिताभ को जीते हुए उसके सात खून को भी माफ कर देता है उसकी रंगीन मिजाजियों में अपने जवान दिलों की धड़कनें सुनता है। यहां उसके सारे भ्रम यथार्थ हो जाते हैं। सच्चे और झूठ के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता और इस दुनिया के बाहर की कोई संस्कृति- राजानीति याद नहीं रहती।

अब यदि आम दर्शक की इस निरीह निस्पृह और निश्छल भावनाओं उसके फिल्म देखने की चाहत को आज की 'ओए ओए...' में चहकती युवा दर्शकों की पसंद का जामा पहनाकर प्रचारित किया जाता है तो सिवाय निर्माताओं और फायनेन्सरों की बुद्धि पर तरस खाने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। उनके इसी गलत नजरिए का परिणाम है कि फिल्म कला की जिस आधुनिक समृद्ध तकनीक का उपयोग अच्छी सार्थक फिल्मों में होना चाहिए था वह नहीं हो सका। 1970 के बाद अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों का अकाल पड़ गया था। ऐसी भी बात नहीं।

हिन्दी सिनेमा को संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे अभिनेता और जया भादुड़ी, जरीना वहाब, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियों की जानदार पीढ़ी मिली थी। जिन्होंने समय-सयम पर मिले कुछेक अवसरों जैसे खामोशी, कोशिश, आनन्द, नमक हराम, अमरप्रेम, दीवार, स्पर्श, आक्रोश, अंकुर, अर्द्ध सत्य, अर्थ और सारांश जैसी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय क्षमता का प्रमाण दिया पर बाद में पैसे की चमक ने इन सभी को व्यावसायिक सिनेमा की भेड़चाल में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया।

इसी दौर में हिन्दी सिनेमा को संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे अभिनेता और जया भादुड़ी, जरीना वहाब, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियों की जानदार पीढ़ी मिली थी। जिन्होंने समय-सयम पर मिले कुछेक अवसरों जैसे खामोशी, कोशिश, आनन्द, नमक हराम, अमरप्रेम, दीवार, स्पर्श, आक्रोश, अंकुर, अर्द्ध सत्य, अर्थ और सारांश जैसी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय क्षमता का प्रमाण दिया पर बाद में पैसे की चमक ने इन सभी को व्यावसायिक सिनेमा की भेड़चाल में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। इस दशक में प्रकाश मेहराओं और मनमोहन देसाइयों जैसे निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार की प्रतिमा का जैसा सर्वोत्कृष्ट दुरुपयोग किया वह हिन्दी सिनेमा में घुस आए इन व्यावसायिक घुसपैठियों और उनकी निकृष्ट सोच को स्वयं उजागर करती है।

अब समय आ गया है कि हिन्दी सिनेमा को एक बार फिर उस ऊंचे सिंहासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए जिस पर वह अब से बीस साल पहले विराजमान था। यह सही है कि वास्तविकता से दूर यानि अयथार्थवादी और आदर्शवादी फिल्मों का अब दौर नहीं रहा। आज तो आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ी कहानी उत्कृष्ट अभिनय और मधुर गीत संगीत से सजी फिल्में ही हिन्दी सिनेमा को उसका प्राचीन गौरव वापस दिला सकती है।

This article is from Krishna Kumar Sharma's K K Talkies Series.

Some of the images in the article did not appear with the original article and may not be reproduced without prior permission.

About the Author

Other Articles by Cinemaazi

17 Feb,2024

What is a Good Documentary Film?

25 Jan,2024

Salute to an Immortal Spirit

22 Jan,2024

A Painful Parting

29 Nov,2023

Children's Film Society

28 Oct,2023

Let's Give the Kids a Chance

26 Oct,2023

Directing the Child Actor

25 Oct,2023

Chandu - The Elephant Boy

23 Oct,2023

HEROISM-Children's Film Society gives the lead

18 Oct,2023

Munna

29 Sep,2023

ख्वाजा अहमद अब्बास का पत्र महात्मा गांधी के नाम

02 Sep,2023

Shakti Kapoor: It's Three Punches A Day

04 Jul,2023

Should a Filmmaker be Original?

24 Jun,2023

Babita My First Screen Love

22 Jun,2023

Phir Wohi Dil Laya Hoon

19 Jun,2023

Romance in Our Cinema

12 Jun,2023

The Romance of our Show Houses

12 Jun,2023

Kashmir Ki Kali (1964)

07 Jun,2023

Sangam (1964)

05 Jun,2023

This thing called Love

25 May,2023

Gandhi: Whose voice?

15 May,2023

"Deewar" Becomes a Nation's Prayer

15 May,2023

Mangal Pandey

06 May,2023

History of Cinema, History of the Nation

02 May,2023

Birbal Paristan Mein

20 Apr,2023

Reincarnation... the story goes on ever after

27 Mar,2023

The Film Director?

21 Mar,2023

M Sadiq

15 Mar,2023

The Social Role of the Cinema

15 Mar,2023

"Samaj" A Memorable Film with Popular Appeal

01 Mar,2023

"Two Eyes" in Hollywood

20 Feb,2023

Do Dooni Chaar

15 Feb,2023

Rafoo Chakkar

07 Feb,2023

Johnny Walker.... still going strong

20 Jan,2023

Mahabharat : Epic Tamasha

10 Jan,2023

Narsi Bhagat : An Excellent Biography

03 Jan,2023

Nav Ratri

01 Dec,2022

एक ताजगी का नाम है देवानन्द (Dev Anand)

25 Nov,2022

जे बी एच वाडिया (J B H Wadia) - वचन न जाए

14 Nov,2022

Children's Films in India

01 Sep,2022

Horses .... Cars and Laughs-Mehmood

01 Aug,2022

क्या हिंदी फिल्मों से हास्य गायब हो रहा है?

20 Jul,2022

हास्य की परंपरा और हास्य अभिनेताओं की भूमिका

12 Jul,2022

प्राण और उनकी दाढ़ियाँ

17 Feb,2022

Odds Against a New Comer

10 Dec,2021

Speaking of Portraits and People

03 Nov,2021

An Actor Prepares

19 Oct,2021

Producers' War on Dubbed Films

24 Aug,2021

Jottings from a Film Director's Notebook

26 Jul,2021

प्रेमचंद सत्यजीत राय और ’सद्गति’ -गिरिजाशंकर

22 Jul,2021

Rewind 1990 Commerce of Love Stories

20 Jul,2021

Eastern Scene: Cinema of Surviving Faith

22 Jun,2021

Movie Memories : Tansen (1943)

22 Jun,2021

Movie Memories: Sikandar (1941)

15 Jun,2021

Towards A Brighter Future- Bengali Cinema

20 May,2021

The Enigma Of A Flux - Malayalam Cinema

05 May,2021

The seesaw graph of Hindi filmdom

03 May,2021

Ankahee: The Unspoken

29 Apr,2021

The Mahatma Returns: World Press Reaction

29 Apr,2021

Children’s Films

17 Apr,2021

Telugu Cinema in 1986- Sons and Fathers

09 Apr,2021

Mukhamukham : Face to Face

08 Apr,2021

Tarang : Wages and Profits

01 Apr,2021

Design In Indian Cinema

27 Mar,2021

Movie Memories : Savkari Pash

23 Mar,2021

Double Trouble: Role of Twins In Hindi Cinema

22 Mar,2021

Prem Chopra: The Same Role For Ever

19 Mar,2021

Kalyan Kumar - Karnataka’s Self-Made Star

18 Mar,2021

Ceylon's Cyclonic Cinema

18 Mar,2021

Movie Memories : Aladdin & the Wonderful Lamp

17 Mar,2021

Kumari Padmini: Rising New Star Of The South

11 Mar,2021

50 YEARS OF MALAYALAM CINEMA

02 Mar,2021

Alakh Niranjan: Film India Review

27 Feb,2021

Party: The Story of Choices

26 Feb,2021

The Naushad Era In Hindi Film Music

19 Feb,2021

A Man: Amitabh Bachchan -Amitabh, is My Name

10 Feb,2021

A Man: Amitabh Bachchan - Two of a Kind

29 Jan,2021

Women In Hindi Films : Dichotomy of Values

22 Jan,2021

A Man: Amitabh Bachchan - Yesterday and Tomorrow

22 Jan,2021

Cinema in the South: Crisis of Character

18 Jan,2021

Film Societies Play Their Part

01 Jan,2021

Nutan : A Flashback - The Actress

30 Dec,2020

"Gwalan" Proves A Thrilling Entertainment !

29 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Family Of Four

28 Dec,2020

Holi: A Metaphor for Horizontal Violence

23 Dec,2020

A Summon for Mohan Joshi

22 Dec,2020

Nutan : A Flashback - The Friend

22 Dec,2020

Raj Kapoor Scores Personal Triumph In “Aag”!

19 Dec,2020

Smita Patil's Memoir- Trading Places

17 Dec,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- The Film Makers

16 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Peer Pressures

15 Dec,2020

“Lal Haveli”- Crude But Entertaining!

12 Dec,2020

Nutan : A Flashback - The Wife

10 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era

09 Dec,2020

"Lalkar" Presents Cheap Entertainment

07 Dec,2020

Smita Patil's Memoir-Comrades In Arms

01 Dec,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Unjinxed

28 Nov,2020

Ek Din Ka Sultan- Becomes Good Entertainer !

26 Nov,2020

Smita Patil's Memoir- Friendly Strokes

25 Nov,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Tough Times

07 Nov,2020

The Technician And His Problems

06 Nov,2020

We Must Inject Dynamism Into Publicity

05 Nov,2020

The Role Of Film Finance Corporation

04 Nov,2020

Progress In Raw Film

30 Oct,2020

Freedom In Films

28 Oct,2020

Export Market For Indian Films

23 Oct,2020

The Growth of The Motion Picture

22 Oct,2020

Setup Of The Film Industry

21 Oct,2020

Few Facts About Film Production

13 Oct,2020

Personalisation In Cinema

08 Oct,2020

Waiting for a Doyen's Glance- Arati Bhattacharya

08 Oct,2020

कौन सुनेगा इन सिसकती बिलखती प्रतिभाओं का विलाप?

06 Oct,2020

Asrani - Laugh And The World Laughs With You

05 Oct,2020

My Memorable Roles- Hiralal

03 Oct,2020

राजीव गोस्वामी - कहां थे अब तक 'पेंटर बाबू'?

03 Oct,2020

जब नफरत से बेड़ा पार हो गया: बलराज साहनी

30 Sep,2020

The Case of Emotional Turmoil In Dopatta (1952)

29 Sep,2020

The Story Of A Child Artiste - Sheela Kashimiri

26 Sep,2020

Afsana Likh Rahi Hoon : Tun Tun

26 Sep,2020

Some Hopes For The New Year: Lillian

24 Sep,2020

Joru Ka Bhai: A Tale of 'Atithi Tum Kab Jaoge'

22 Sep,2020

अभिनेता प्रेमअदीब से भेंट

21 Sep,2020

Vijaylaxmi: A Career As The 'Other' Woman

18 Sep,2020

Shaminder: The Actor Who Had High Hopes

16 Sep,2020

धर्मेन्द्र - समय आ रहा है...

14 Sep,2020

Film Life After Fifty : Motilal

14 Sep,2020

प्रसिद्ध फिल्म लेखक गुलशन नंदा से आपकी बातचीत

11 Sep,2020

"I live on hope"- Kumkum

11 Sep,2020

Thehr Zara O Jane Wale : Madhubala Jhaveri

09 Sep,2020

Ratnamala Attracts Attention In ‘Station Master’

08 Sep,2020

Ghory: The Laurel Of Indian Cinema's Comedy Duo

07 Sep,2020

Yeh Teri Saadgi, Yeh Tera Baankpan: Usha Khanna

07 Sep,2020

सेनापति शेट्टी

05 Sep,2020

कृतिदेव यहां मैं, तनूजा, स्वीकार करती हूँ

05 Sep,2020

मै उर्मिला को भूल नहीं पाती - मंजरी

04 Sep,2020

बुलबुल बंगाल की: चंद्राणी मुखर्जी

03 Sep,2020

Payyal's Lucky Break

02 Sep,2020

These Foreign Producers

29 Aug,2020

The Practical Actress: Shabnam

29 Aug,2020

“Amrit” Becomes A First Class Picture

28 Aug,2020

फिल्मी मारपीट के गुरू : अजीम भाई

26 Aug,2020

From Poverty to Screen Fame - Mehboob Khan

26 Aug,2020

Humility: Nasreen's Most Admirable Feature

24 Aug,2020

A Mercenary Comes To India - Bob Christo

23 Aug,2020

Dilip Kumar: The Leader

19 Aug,2020

Alam Ara: Ardeshir Irani's Ambitious Secret

17 Aug,2020

I Serve My Art- Kanan Devi

10 Jul,2020

.jpg)