Gahre ahsaas ka naam..... गहरे अहसास का नाम है ’सासों की सास’ ललिता पवार

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

भारतीय सिनेमा के मूकयुग से सवाक युग, श्वेतश्याम से रंगीन फिल्मों और रंगीन फिल्मों से सिनेमास्कोप फिल्मों की लम्बी यात्रा की चश्मदीद गवाह ललिता जी ने इसी महीने अपने जीवन के 75 वर्ष में प्रवेश किया है। 18 अप्रैल 1928 को इंदौर (म.प्र.) में जन्मी ललिता जी गत 64 वर्षों से एक सक्रिय अभिनेत्री के रूप में फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। पिछले साल (1 जनवरी 1991) को अपनी फिल्मों के पूर्वावलोकन के सिलसिले में वे दिल्ली आयी थीं तभी संयोग से वहां ’महाराष्ट्र सदन’ में उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति का भरपूर लाभ उठाते हुए मुझे उनकी लम्बी किन्तु उतनी ही रोचक अभिनय यात्रा के बारे में जानने का सौभाग्य मिला। हमारे यहां दुर्भाग्य से पत्र-पत्रिकाओं में बीते युग के जाने माने कलाकारों के बारे में (खासकर उनके जीवन काल में) बहुत कम छपता है, जबकि उनका जीवन संघर्ष, उनके अनुभव न केवल नये कलाकारों के लिए बल्कि पर्दे पर उनके अभिनय से अभिभूत होने वाले आम दर्शकों के लिए भी प्रेरणास्रोत हो सकते हैं। इसी मनोभाव से आज यहां हम ललिता जी के महायात्रा के कुछ उल्लेखनीय पड़ावों की चर्चा करेंगे।

जिन्होंने हिन्दी सिनेमा की यादगार कृति ’श्री 420’ देखी होगी, उन्हें इस फिल्म का वह दृश्य अच्छी तरह याद होगा जिसमें बम्बई में भटकते बेरोजगार नौजवान (राजकपूर) की मुलाकात ’महालक्ष्मी मंदिर’ के पास केले बेचने वाली औरत (ललिता पवार) से होती है। वह नौजवान केले वाली के पास पहुंच कर भाव पूछता है वह बतलाती है- दो आने के तीन। नौजवान मसखरी करता है- ’दो आने के तीन नहीं, तीन आने के दो’। केलेवाली को मोलभाव एकदम पसंद नहीं, वह कहती है- लेना हो तो लो। नौजवान भी अपनी बात पर अडिग है। वह आगे बढ़ता है अनपढ़ केले वाली अंगुलियों पर हिसाब कर अचरज में पड़ जाती है। यह कैसा पागल आदमी है। केले वाली उसे आवाज देकर बुलाती है। उसे केले देती है तो वह नौजवान जेब में हाथ डालता है। पर यह क्या। जेब में पैसे तो है नहीं। नौजवान लाचारी मरे अंदाज में कहता है- यह तो मैं भी भूल ही गया, पैसा का इंतजाम तो मैंने किया ही नहीं था। केलेवाली उसकी इस सरलता पर मोहित हो जाती है। वह उससे केले वापस नहीं लेती। कहती है जब पैसे हों तब दे देना। नौजवान आश्चर्यचकित है। जान न पहचान। कितना बड़ा दिल है इस औरत का। वह जैसे थाह पाना चाहता है और अगर मैं पैसे न दूं तो? केलेवाली के चेहरे पर (कभी न भूलने वाली) निश्छल मुस्कुराहट उमर आती है- कोई बात नहीं, मैं समझूंगी मेरे लड़के ने खाया। नौजवान मंत्रमुग्घ हो गया हो जैसे। अभाव आदमी को विवश भले ही करता हों पर अमानवीय बहुत कम बनाता है। जिनके पास अपनी रोटी का ठिकाना नहीं वे भी दूसरों को खिलाकर धनवानों से कहीं ज्यादा तृप्ति महसूस करते हैं। मानवीय जीवन की इस गहनतम अनुभूति को ललिता जी ने जिस निजता और गहराई से संस्र्श किया है उसका प्रभाव और उत्ताप फिल्म की तमाम खूबियों और उपलब्धियों के बीच लुप्त नहीं होता। शायद इसीलिए दिल को छू लेने वाले इस दृश्य में जब मंत्रमुग्ध नौजवान अपनी लाल रूसी टोपी उठाकर अभिवादन के साथ कहते है ’तुम केलेवाली नहीं दिलवाली लेडी केलेवाली हो’ तो एकबारगी लगता है जैसे राजकपूर अपने इस संवाद के पीछे यह कहना चाह रहे हों- ’ललिता जी आप अभिनेत्री नहीं महान अभिनेत्री हैं।’

.jpg)

1928 का वह साल था, जब 10 वर्षीया अम्बिका (ललिता जी के बचपन का नाम) गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने पिता और भाई के साथ इंदौर से पूना गयी थीं। वहीं उन्हें अपने जीवन में पहली बार आर्यन थियेटर में एक मूक फिल्म देखने का मौका मिला। उन्होंने तब तक रामलीला और रंगमंच के नाटकों में कलाकारों को साक्षात अभिनय करते तो देखा था लेकिन सिनेमा के पर्दे पर अदृश्य कलाकारों को लड़ते, नाचते, गिरते आदि देखने का यह पहला अनुभव था। शो खत्म होने पर वो कौतूहलवश पर्दे के पीछे पहुंची पर वहा ’आर्यन थियेटर’ के एक कर्मचारी के अलावा कोई न था। उस कर्मचारी ने अम्बिका की बाल सुलभ जिज्ञासा को शांत करने के ध्येय से अम्बिका को बताया कि यदि वह इन कलाकारों को साक्षात अभिनय करते हुए देखना चाहती है तो पूना में वार्वती मंदिर के पास स्थित ’आर्यन फिल्म स्टूडियो’ में जाकर शूटिंग देखें।

अगले दिन ही अम्बिका अपने पिता और भाई के साथ ’आर्यन फिल्म स्टूडियो’ पहुंचीं। उस टेंटनुमा कथित स्टूडियो के एक बड़े हाल में (जिसकी दीवारे तथा छत सफेद कपड़े की थी और जहां सेटस के नाम पर रंगीन चित्रांकित पर्दों के साथ शूटिंग चल रही थी) जब अम्बिका पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह कभी इधर तो कभी उधर नन्हीं चिड़िया की भांति फुदक-फुदक कर शूटिंग का मजा ले रही थी कि इसी बीच एक दरबान ने उसे एक तरफ चुप चाप बैठ जाने की गरज से छड़ी से धमकाया। पर अचानक छड़ी उसके हाथ से खिसक कर सीधे नन्हीं अम्बिका के सर पर लगी और उसके सिर से खून टपकने लगा। स्टूडियो के मालिक एवं निर्देशक नानासाहब परपोत्दार दौड़े-दौड़े अम्बिका के पास पहुंचे और प्यार से उसका सिंर अपनी गोदी में रख कर पहले दरबान को उसकी लापरवाही के लिए खूब फटकारा फिर अम्बिका की ओर मुखातिब होकर प्यार से पूछा क्या हमारी रानी बिटिया हमारे साथ फिल्मों में काम करेगी। अम्बिका ने एकबारगी पिता की सजल आंखों की तरफ देखा और उनकी सहमति पाते ही उसने हां कर दी। इस प्रकार बाल्य जीवन की इस अनोखी घटना ने उन्हें सहज ही फिल्मों में प्रवेश दिला दिया।

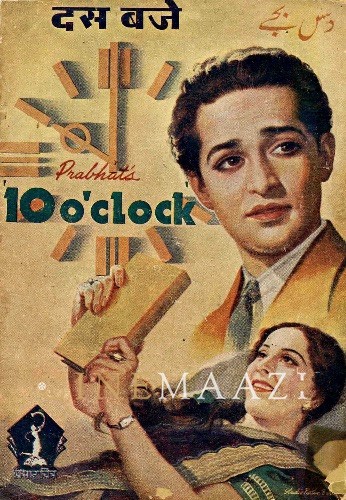

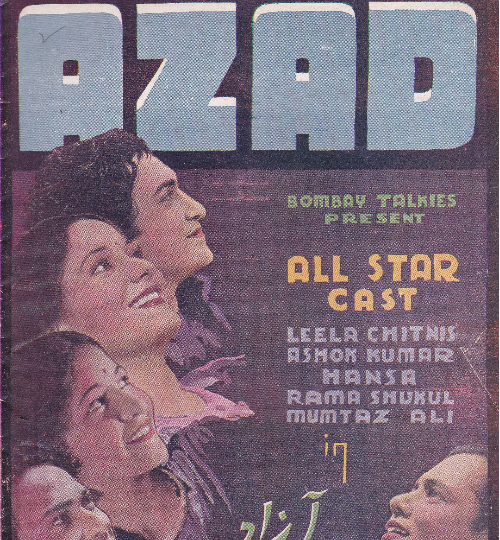

आर्यन फिल्म कम्पनी की 18 रुपये महीने की तरख्वाह पर उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में जिस पहली फिल्म में काम किया वह फिल्म थी- ’आर्य महिला’। इस फिल्म के बाद इस बैनर के तले बनने वाली ’पतित उद्धार’, ’राजा हरिश्चन्द्र’, ’चतुर सुंदरी’ और ’शमशेर बहादुर’ जैसी कई मूक फिल्मों में काम किया। ’शमशेर बहादुर’ में उन्होंने एक ’लड़के’ की भूमिका की थी जिसके बारे में लोगों को काफी दिनों बाद पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से पता चल सका। इन फिल्मों के अलावा उन्होंने उस समय अंग्रेजी स्टाइल में बनने वाली कई मूक फिल्मों जैसे ’सांग आफ लाइफ’, ’गेलेण्ट हर्ट’, ’स्वीट ऐंगल’, ’रायल फ्रेंड’ तथा ’डिवाइन ट्रेजर’ आदि में भी काम किया। उन्होंने 1928 से 1934 के मध्य कुल मिलाकर सत्तर मूक फिल्मों में काम किया। इनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय फिल्म ’कैलाश’ है जिसमें उन्होंने फिल्म की हीरोइन, खलनायिका और मां की चुनौतीपूर्ण भूमिका को बखूबी निभाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया।

1935 में पहली बार उन्होंने बोलती हिन्दी फिल्म ’हिम्मते मर्दा मदद-ए-खुदा’ (लार्ड आफ जंगल) फिल्म में बतौर नायिका काम किया। टार्जन शैली में बनी इस फिल्म में मृगचर्म की बिकनी पहन कर ललिता जी ने बड़ी ही बोल्ड और ग्लैमरस भूमिका अदा की थी। उस जमाने में यह फिल्म मात्र पचास हजार रुपये में और केवल 15 दिन में बनकर तैयार हो गयी थी। उन्होंने इस फिल्म के निर्माता श्री चन्द्रराव कदम (जो इस फिल्म के हीरो भी थे) के साथ आधा पैसा भी लगाया था। इस फिल्म की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि उन्होंने पहली बार अपने ऊपर अभिनीत किए गए दो गीत (1) नील आभा में प्यारा गुलाब रहे.... (2) क्यों तरसन लागे जियरा बोलो... स्वयं गाये थे। फिल्म के संगीतकार अमीर हुसैन खान थे। इस फिल्म में ललिता जी ने एक छोटी सी भूमिका में भगवान दादा को अवसर दिया था जो आगे चलकर मशहूर हास्य कलाकार, अलबेला जैसी सुपरहित फिल्म के निर्माता निर्देशक और साथ ही ललिता जी के ग्लैमर से युक्त फिल्मी जीवन को समाप्त करने के ’कारण’ भी बने जिसकी चर्चा आगे होगी।

’हिम्मते मर्दा’ के बाद उन्होंने 1938 में एक और खूबसूरत फिल्म ’दुनिया क्या है’ बनायी जो बतौर हीरोइन उनके जीवन की श्रेष्ठतम फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म में न केवल उनके अभिनय की बल्कि फिल्म निर्माण कला के क्षेत्र में उनकी अद्भूत पकड़ की चारों ओर तारीफ हुई। इस फिल्म ने व्यावसायिक रूप से भी उन दिनों काफी धूम मचायी। 1935 से 1945 के दशक में वे भारतीय रजत पट की उन चुनी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थीं जिनके नाम से फिल्मंे चलती थीं। तब वे एक तरफ बिकनी, मिडी, चुस्त जीन पैण्ट-शर्ट पहनकर ग्लैमरस भूमिकाओं भी दर्शकों को रिझाती थीं तो दूसरी तरफ अमृत (1941) और रामशास्त्री (1944) जैसी भावना प्रधान, सामाजिक एवं ऐतिहासिक फिल्मों में अपनी अद्भुत अभिनय झमता का लोहा मनवा रही थीं। अमृत में उन्होंने मास्टर विनायक (अभिनेत्री नन्दा के पिता) के साथ नायिका की, तो रामशास्त्री में गजानन जागीरदार के साथ आनन्दीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की थी।

पर ठीक ऐसे वक्त में जबकि उनकी प्रसिद्धि का सूरज पूरे उठान पर था, उनके जीवन में अनायास एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके फिल्मी जीवन की दिशा बदल दी। यह 1946 की बात है। निर्माता निर्देशक चन्द्रराव कदम की फिल्म जंग-ए-आजादी की शुटिंग चल रही थी। इस फिल्म के एक दृश्य में भगवान दादा को ललिता जी के गाल पर थप्पड़ मारना था। दृश्य को प्रभावी बनाने के लिए भगवान दादा ने थप्पड़ मारने के लिए जोर से अपना ’कसरती’ हाथ धुमाया और उधर ललिता जी भगवान दादा के ’अंदाज’ से घबड़ा कर थोड़ा पीछे हट गयीं। फलस्वरूप जो हाथ सिर के पिछे जाता सीधे कनपटी पर पड़ा और ललिता जी थप्पड़ खाते ही एक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ीं। एकबारगी तो लगा कि ललिता जी भी दृश्य में जान डालने के लिए इस तरह गिरी हैं पर थोड़ी ही देर में उनका कान से खून बहते देख भगवान दादा और चन्द्रराव और शूटिंग पर उपस्थित सभी लोग सकपका गए। चूंकि शूटिंग किसी दूरस्त गांव में चल रही थी इसलिए तुरंत उचित डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकी और चोट की गंभिरता न समझते हुए साधारण मलहम पट्टी कर दी गयी। पर अगले दिन अब उन्हें बंम्बई के एक प्रसिद्ध नर्सिंग होम में लाया गया तो यह जानकर सब हतप्रभ रह गए कि समय पर चिकित्सा न हो पाने के कारण उनके बायें चेहरे पर पक्षाघात हो गया। शुरू-शुरू में तो उनकी बायीं आंख की रोशनी तक चले जाने का अंदेशा था पर बाद में समुचित इलाज से डाक्टर उनकी आंख बचाने में कामयाब रहे। लोगों ने गौर किया होगा कि आज भी जब ललिता जी तैश में आकर संवाद बोलती हैं तो उनकी बायीं आंख फड़कने के साथ छोटी लगने लगती है जो इसी घटना का परिणाम है।

इस दुखद घटना के बाद चार साल तक वे बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। इतनी लम्बी अस्वस्थता और अपने खूबसूरत चेहरे के बिगड़ जाने का दुख किसी भी कलाकार के धैर्य और आत्मविश्वास को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। लेकिन ललिता जी की हिम्मत को दाद देनी होगी कि उन्होंने इस लम्बे बूरे वक्त को बिना किसी कुंठा से ग्रस्त हुए गुजार दिया और एक बार फिर नये उत्साह और आत्मविश्वास के साथ वे उस फिल्मी दुनिया में वापस लौट आयीं जिसके लिए ही शायद उनका जन्म हुआ था। अब यह अलग बात थी कि उन्होंने समय और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपने पैर जमाने का निश्चय किया। क्योंकि उन्हें यही एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जिसमें वे अपनी अभिनय प्रतिभा के बल पर जीवन पर्यन्त फिल्मों में जुड़ी रह सकती हैं।

बीमारी के बाद उन्होंने सबसे पहले 1948 में एस.एम. यूसुफ के निर्देशन में बनी फिल्म गृहस्थी साइन की। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता याकूब और सुलोचना चटर्जी (जिन्होंने बाद में चरित्र अभिनेत्री के रूप में ख्याति पायी) जैसे कालाकारों के बीच उन्होंने अपनी एक छोटी किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका में बहुत ही जानदार अभिनय किया जिससे प्रभावित होकर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक व्ही. शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म दहेज (1950) में ’क्रूर सास’ की महत्वपूर्ण भूमिका दी। प्रथ्वीराज कपूर, जयश्री और करन दीवान जैसे नामी सितारों के बीच ललिता जी ने हृदयहीन एवं कुटिल सास की ऐसी बेमिसाल भूमिका अदा की जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बनी हुई है।

’दहेज’ में सास के रूप में उनके शानदार अभिनय के कारण ही आने वाले दिनों में वे इस तरह की ’कुटिल भूमिकाओं’ के लिए निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गयीं। उनकी इस किरदार की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ’उन्होंने लगभग तीन सौ फिल्मों में (जो अपने आप में एक नायाब रिकार्ड है) कुटिल भूमिकाएं अभिनीत कीं। पर सच पूछिए तो इसे हिन्दी सिनेमा का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके जैसी समर्थ और बेजोड़ अभिनेत्री की प्रतिभा का दोहन इतनी सारी फिल्मों में फिल्म दहेज की भूमिका के इर्द-गिर्द किया गया। यदि उनके पूरे फिल्मी कैरियर पर नजर दौड़ाई जाए तो केवल राजकपूर, हृषि दा और लेख टंडन जैसे कुछेक निर्माता निर्देशकों ने ही उनके भीतर छिपी असीम प्रतिभा को पहचाना है और उसे सजाने-संवारने का प्रयास किया है।

हृषि दा के निर्देशन में बनी अनाड़ी (1959) में उनकी मिसेज डीसा की भूमिका को भला कौन भूल सकता है। हृषि दा के निर्देशन में ही बनी मेम दीदी (1961) में तो ललिता जी की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन किए जा सकते हैं। हृषिकेश जी की ही एक और यादगार कृति आनन्द (1970) में अपनी निजी प्रतिभा के बल पर नर्स की एक बहुत छोटी भूमिका को उन्होंने किस तरह अविस्मरणीय बना दिया था वह भला किसे याद नहीं। इस फिल्म के दृश्य में जिसमें कैंसर का मरीज नायक (राजेश खन्ना) नर्सिंग होम में कठोर अनुशासन की हिमायती हेड नर्स (ललिता पवार) से अपने संबंध मधुर बनाने की गरज से कहता है- आप तो मरीजों की मां की तरह देखभाल करती है इसलिए आपको तो ’सिस्टर’ नहीं ’मदर’ कह कर बुलाना चाहिए। इस संवाद के बाद ललिता जी ने अपने आपको कठोर पात्र के आवरण के बाहर निकालते हुए बिना एक शब्द कहे चेहरे पर करूणा और ममता का सैलाब कर इस दृश्य को जो अभिव्यक्ति दी उसे देखकर न केवल सिनेमा हाल में बैठे तमाम दर्शक अश कर उठते हैं बल्कि खुद राजेश खन्ना की हतप्रभ आंखें यह कहती लगती हैं- यू आर रियली ग्रेट ललिता जी।

हृषि दा की तरह राजकपूर ने भी अपनी कई फिल्मों जैसे ’श्री 420’ तथा ’जिस देश में गंगा बहती है’ आदि में ललिता जी की बहुमुखी प्रतिभा को बेहतरीन उपयोग किया है। खुद ललिता जी ने उनकी फिल्मों में बड़ी शिद्दत से काम किया है और कीभी-कभी तो उनकी फिल्मों में ललिता जी के अभिनय की निजता निर्देशन और कल्पना की सीमाओं से परे जाते दिखाई दी है। उदाहरण के तौर पर ’श्री 420’ का वह दृश्य याद करिए जिसमें फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर और मेहनतकश दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद परेशानियों को पोंछ डालने के लिए रात में सामूहिक रूप से ’रमय्या वस्ता वय्या रमय्या वस्ता वय्या..... मैंने दिल तुझको दिया’ गीत गाते हुए झूम रहे हैं। इसे निर्देशक ने नायक-नायिका की मनोकथा के संवेगों के साथ भी जोड़ दिया है। इसी गीत में जब नायक (राजकपूर) ’मेरी आंखों में रहे, कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया’ पंक्ति गाता है तो उस समय ललिता जी अपनी जुबान से कुछ कहे बगैर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों में झांकती करूणा से यह भाव बेहद खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर देती है- बेटे तू मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरा राजदुलारा है। कौन कहता है कि किसी के दिल में तेरे लिए जगह नहीं है? यहां ललिता जी की अभिनय क्षमता और उनकी निजता निसंदेह राजकपूर की निर्देर्शन क्षमता और उनकी कल्पना से कहीं ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखाई देती है। वह करूणा और अनुराग से भरी हुई दिृष्टि कभी भुलाई नहीं जा सकती है।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता लेख टंडन ने भी अपनी एक फिल्म ’प्रोफेसर’ (1962) में उनकी बहुरंगी अभिनय प्रतिभा का बेहतरीन उपयोग किया था। ’प्रोफेसर’ निसंदेह शम्मी कपूर के अभिनय जीवन की श्रेष्ठतम फिल्मों में से एक है। पर आज भी यह फिल्म ललिता पवार के लाजवाब अभिनय के लिए याद की जाती है। इस फिल्म के एक दृश्य में जिसमें वे अपने घर में जवान लड़कियोें को (बूढ़े का मेष बदल कर) टयूशन पढ़ाने वाले शिक्षक (शम्मी कपूर) को दिल दे बैठती हैं और आइने के सामने बैठ कर अपने आपको सजाते संवारते हुए- ’प्रेमनगर में बसाऊंगी घर मैं...’ गाती हैं तो उनकी वह मुद्रा देखने लायक होती है। यह दृश्य इस फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। भारतीय रजत पट की शायद ही कोई चरित्र अभिनेत्री इस रोल को इस खूब़ी और सामथ्र्य से निभा पाती।

अभी कुछ साल पहले जब रामानन्द सागर ने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक ’रामायण’ का निर्माण किया था तो उसमें ’मंथरा’ के पात्र के लिए उन्हांने किसी और नाम पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। दहेज (1950) के बाद चार दशक का लम्बा वक्त गुजर जाने के बाद भी उनके मुकाबले कुटिल चरित्रों को निभाने वाली अन्य कोई चरित्र अभिनेत्री भारतीय रजत पट पर अवतरित नहीं हुई इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है।

1 जनवरी 1991 की संध्या को उस दिन महाराष्ट्र सदन में अपनी इस महायात्रा की कहानी कह चुकने के बाद जब उन्होंने यह कहा कि ’मैं आज जो कुछ भी हूं अपने काम की बदौलत हूं न कि इस संवेदनशील फिल्म उद्योग और उनके मठाधीशों के कारण’ तो यह शब्द बरबस ही उनकी मनोव्यथा को उजागर कर रहे थे। यह सच है कि अपने लम्बे फिल्मी जीवन (लगभग 550 फिल्मों में काम करने) के दौरान उन्होंने काफी धन और यश कमाया। दादर में चैदह कमरों के अपने हवेलीनुमा मकान में रानी महारानियों के ठाठ बाट से रहीं। अपने पति राजकुमार गुप्ता (दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति और जाने माने बिलियर्ड खिलाड़ी) के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जिया। पर इन सब बातों के साथ यह भी सच है कि फिल्मों से निरंतर जुड़े रहने और उसके बीच मातृत्व की बाधा न आने देने के कारण उन्हांने कभी मां बनना नहीं चाहा। अभिनय कला के प्रति समर्पण की ऐसी भावना के साथ पिछले 60 सालों में भारतीय रजत पट को जो अमूल्य निधि सौंपी उसके बदले फिल्म उद्योग और सरकार ने उन्हें क्या दिया। अनाड़ी (1959) में ’मिसेज डीसा’ की भूमिका के लिए उन्हें दिया गया फिल्म फेयर पुरस्कार और 1961 में भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा दिया गया संगीत नाटक एकादमी पुरस्कार भर क्या उनकी इस महायात्रा का मूल्य है। क्या उन्हें आज से बीस साल पहले ही दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं कर दिया जाना चाहिए था। ललिता जैसी समर्थ अभिनेत्री की उपेक्षा करना कया उचित था?

इस साल भालजी पेंढारकर को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। भला उनके नाम पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वे भी ललिता जी की तरह मूक फिल्मों के युग से इस व्यवसाय में जुड़े हैं। 1932 में बनी उनकी फिल्म ’श्याम सुंदर’ सिल्वर जुबली मनाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। बाद में उन्होंने मराठी फिल्मों के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया। उनका इतना बड़ा योगदान इतने वर्षों तक उस पुरस्कार के लिए क्यों उपेक्षित बना रहा यह अलग चर्चाका विषय हो सकता है। पर यह सच है कि ललिता जी सरीखी इतने वर्षों तक फिल्मों में निरंतर जुड़ी रहने वाली अभिनेत्री के योगदान को विस्मृत करने वाला यह पुरस्कार धीरे-धीरे अपनी गरिमा खोता जा रहा है।

और ललिता जी का क्या? उनकी कीर्ति उनका यश और दर्शकों के दिलों में उनका सम्मान अब वास्तव में किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं है।

Tags

About the Author

Krishna Kumar Sharma is a film enthusiast who enjoys researching and writing on old cinema.

.jpg)