Waheeda Rehman-भारतीय रजतपट की मोनालिसा

19 Mar, 2021 | K K Talkies by Krishna Kumar Sharma

Subscribe to read full article

This section is for paid subscribers only. Our subscription is only $37/- for one full year.

You get unlimited access to all paid section and features on the website with this subscription.

Not ready for a full subscription?

You can access this article for $2, and have it saved to your account for one year.

सौन्दर्य, नृत्य और अभिनय- ये तीन शब्द हैं और इसी क्रम में ’चैदहवीं का चांद’, ’गाइड’ और ’खामोशी’ - ये तीन फिल्में हैं। लेकिन इन सबसे समान रूप से एक नाम जुड़ा है- वहीदा रहमान। वैसे विशेषण और फिल्में और भी जोड़ी जा सकती है वहीदा जी के साथ। पर कुल मिलाकर एक आम दर्शक की हैसियत से मेरी निजी अनुभूति का निष्कर्ष यही कि सौन्दर्य नृत्य और अभिनय का इतना सुन्दर समन्वय आजादी के बाद हिन्दी सिनेमा में फिर कहीं देखने को नहीं मिला।

इस बात को लेकर निश्चय ही लम्बी चर्चाए छेड़ी जा सकती है कि वहीदा में ऐसा प्रीतिकार क्या है जो उसे मधुबाला, बीनाराय, लीला नायडू और साधना जैसी खूबसूरत मीनाकुमारी, नरगीस और नूतन जैसी भावप्रवण तथा वैजयन्तीमाला और आशा पारिख जैसी नृत्य निपुण अभिनेत्रियों के बीच हिन्दी रजतपट की सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रतिभासम्पन्न और एक सम्पूर्ण अभिनेत्री के रूप में समादृत करता है। पर जहां तक मुझे लगता है कि ऐसी चार्चाए मात्र शब्द क्रीड़ाएं होंगी। अमूर्त को मूर्त रूप देने की एक तयशुदा असफलता होगी।

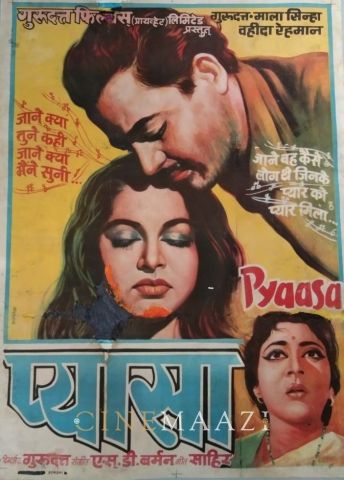

यदि वहीदा की नर्तकीनुमा शरीर रचना एक अपरिभाष्य सादगी को समेटे उसके चेहरे के सौन्दर्य उसकी बोलती आखों की काशिश पर्दे पर अपने चरित्रों में एकाकार हो जाने की उसकी सहजता फिर हृदय की गहनतम अनुभूतियों को उजागर करने की उसकी निजता आदि से उद्वीप्त होने वाले उसके मुग्धकारी प्रभाव को निकट से जानना और समझना ही है तो इसके लिए उसकी ’सी.आई.डी’, ’प्यासा’, ’साहब बीबी और गुलाम’, ’चैदहवी का चांद’, ’कागज़ के फूल’, ’काला बाजार’, ’बीस साल बाद’, ’कोहरा’, ’गाइड’, ’तीसरी कसम’ और ’खामोशी’ जैसी फिल्में देखने से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं। जिन्होंने ये फिल्में देखी है वे इस बात को सहजता से महसूस कर सकते हैं कि- वहीदा के सौन्दर्य और अभिनय में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर वाह वाह नहीं की जा सकती सिर्फ तन्मय होकर डूबा जा सकता है। वहां पहुंचा जा सकता है जहां भावनाओं को अभिव्यक्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है....

इस बात को लेकर निश्चय ही लम्बी चर्चाए छेड़ी जा सकती है कि वहीदा में ऐसा प्रीतिकार क्या है जो उसे मधुबाला, बीनाराय, लीला नायडू और साधना जैसी खूबसूरत मीनाकुमारी, नरगीस और नूतन जैसी भावप्रवण तथा वैजयन्तीमाला और आशा पारिख जैसी नृत्य निपुण अभिनेत्रियों के बीच हिन्दी रजतपट की सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रतिभासम्पन्न और एक सम्पूर्ण अभिनेत्री के रूप में समादृत करता है। पर जहां तक मुझे लगता है कि ऐसी चार्चाए मात्र शब्द क्रीड़ाएं होंगी। अमूर्त को मूर्त रूप देने की एक तयशुदा असफलता होगी।

यदि वहीदा की नर्तकीनुमा शरीर रचना एक अपरिभाष्य सादगी को समेटे उसके चेहरे के सौन्दर्य उसकी बोलती आखों की काशिश पर्दे पर अपने चरित्रों में एकाकार हो जाने की उसकी सहजता फिर हृदय की गहनतम अनुभूतियों को उजागर करने की उसकी निजता आदि से उद्वीप्त होने वाले उसके मुग्धकारी प्रभाव को निकट से जानना और समझना ही है तो इसके लिए उसकी ’सी.आई.डी’, ’प्यासा’, ’साहब बीबी और गुलाम’, ’चैदहवी का चांद’, ’कागज़ के फूल’, ’काला बाजार’, ’बीस साल बाद’, ’कोहरा’, ’गाइड’, ’तीसरी कसम’ और ’खामोशी’ जैसी फिल्में देखने से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं। जिन्होंने ये फिल्में देखी है वे इस बात को सहजता से महसूस कर सकते हैं कि- वहीदा के सौन्दर्य और अभिनय में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखकर वाह वाह नहीं की जा सकती सिर्फ तन्मय होकर डूबा जा सकता है। वहां पहुंचा जा सकता है जहां भावनाओं को अभिव्यक्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है....

मुझे आज भी स्कूल के दिनों में देखी गई वहीदा जी की पहली फिल्म ’सी.आई.डी’ के वह दृश्य अच्छी तरह याद है जिसमें उन्होंने अपने अप्रतिम सौन्दर्य और अभिनय की झलक देकर हिंदी रजत पट पर अपने सुनहरे आगमन की दस्तक दी थी। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन की नहीं बल्कि एक वैम्प की भूमिका निबाही थी। फिल्म की हीरोइन थी- शकीला और हीरो थे देव आनंद। सी.आई.डी. में देव आनंद की गिरफ्त में एक ऐसा खूनी है जिसकी जुबान खुलने पर उस गैंग का पता चल सकता है जिसमें वहीदा और उसका बास (वीर सकूजा) शामिल है। इस फिल्म में वहीदा जब पहली बार पर्दे पर दिखाई देती है तो हम उसे गैंग की एक आकर्षक हसीना के रूप में आलीशान कमरे में पलंग पर बड़े ही रहस्यपूर्ण और रोमांटिक अंदाज में बैठा हुआ पाते है। उसी कमरे में सी.आई.डी. देव आनन्द भी (कुछ सुराग हासिल करने की गरज में) आकर बैठते हैं। अब वहीदा एक हल्की सी रहस्यपूर्ण मुस्कराहट के साथ देव आनन्द से पूछती है- सुना है आपको तोतों का बहुत शौक है। देव आनंद कहता है- जी हां मेरे पास बहुत से तोते हैं और वह बोलने वाले तोतों के नाम गिनाने लगता है....। मगर गुरुदत्त की अर्थपूर्ण प्रकाश व्यवस्था में बैठी यह हसीना उसे बीच में ही टोक देती है- नहीं- नहीं मुझे गूंगा तोता चाहिए। वहीदा यहां अपनी प्रभावशाली संवाद अदायगी और चेहरे के रहस्यपूर्ण उतार-चढ़ाव के माध्यम से देव आनंद सरीखे स्थापित अभिनेता पर भारी पड़ती दिखाई देती है। खासकर उसी दृश्य के अंत में वह देव आनंद की एक धमकीनुमा बात का जवाब जब बड़े बेफिक्र और दिलकश अंदाज में देते हुए कहती है- ’तो कर लीजिए न गिरफ्तार मुझे’ तो एकबारगी देव आनंद यहां उसके ’परफारमेंस’ से एकदम विस्मित से नजर आते हैं। फिर याद आता है इस फिल्म का वह अविस्मरणीय दृश्य जिसमें वहीदा गैंग के बास (वीर सककूजा) कालर झिंझोड़ते हुए कहती है- बोलो क्यों लाए थे इस नरक में मुझे? यहां जिस खीझ टूटन और लाचारी को वहीदा ने माथे की शिकन और तीखी आवाज से अभिव्यक्ति दी है वह ’प्यासा’ की ’गुलाबो’ का शिलान्यास कर देता है।

दरअसल गुरुदत्त ने वहीदा को ’प्यासा’ की भूमिका के लिए ही हैदराबाद से बुलवाया था। पर चूंकि उस समय ’प्यासा’ का निर्माण कार्य आरम्भ होने में कुछ देरी थी। इसलिए ट्रायल के तौर पर गुरुदत्त ने अपनी निर्माणाधीन फिल्म सी.आई.डी. में उक्त वैंप की भूमिका उन्हें दी थी। यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि सी.आई.डी. के निर्माण के दौरान एक अवसर ऐसा भी आया था जब वहीदा अभिनय के मामले में गुरुदत्त फिल्म्स के दफ्तर में उपहास का विषय बन गयी थीं पर तभी एक घटना ने वहीदा के भीतर अभिनय कला का वह विराट प्रपात पैदा कर दिया जिसका सुकूनदेह प्रवाह आज 36 साल के बाद भी जारी है....। वह घटना क्या थी उसका जिक्र आगे होगा। उससे पूर्व वह पृष्ठभूमि जान लेना आवश्यक है जो वहीदा को हिन्दी फिल्मों और गुरुदत्त के निकट लायी।

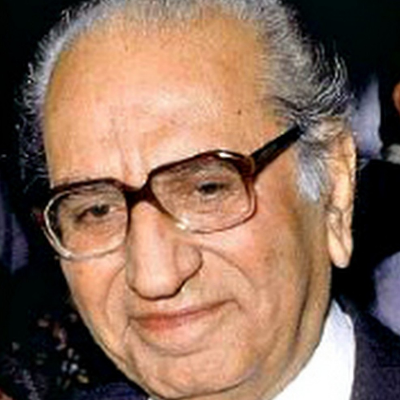

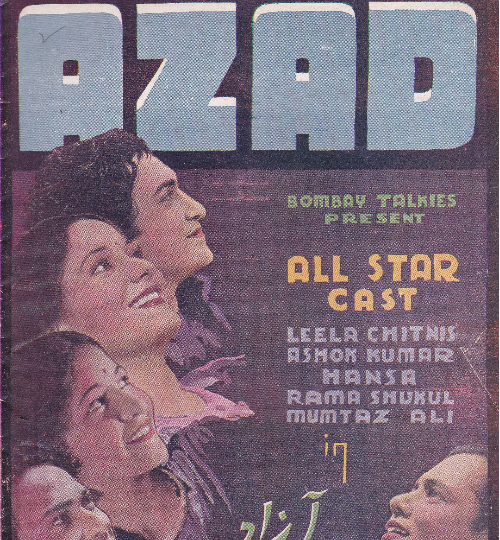

यहां उल्लेखनीय है कि महज एक इत्तफाक के तहत फिल्म पत्रिका ’सुषमा' '(दिल्ली) के सम्पादक एवं प्रकाशक श्री यूनुस देहलवी के माध्यम से कुछ वर्ष पूर्व मुलाकात अबरार अल्वी से हुई थी जो गुरुदत्त के मृत्युपर्यंत अनन्य सहयोगी रहे थे। उन्होंने 1954 में बनी ’आरपार’ से लेकर गुरुदत्त की सभी फिल्मों की कहानी एवं पटकथा लिखी थी। उनसे मुझे वहीदा, गुरुदत्त और गीतादत्त के निजी जीवन से संबंधित ऐसी बहुत सी बातें मालूम हुईं जिनके बारे में सिर्फ वे ही बता सकते थे। आज यहां उन बातों में से कुछेक का प्रसंगवश उल्लेख करूंगा.....

3 फरवरी 1938 को मद्रास में जन्में वहीदा की उम्र तब सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें पिता के देहांत के बाद अपनी पारिवारिक मजबूरियों के कारण (मां की इच्छा के विरुद्ध) एक तेलुगु फिल्म ’रोजुल मराई’ (1955) में काम करना स्वीकारना पड़ा। उस समय वे प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी और इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद के राजा सुन्द्री नृत्य कला केन्द्र से भारतनाट्यम की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। रोजुल मराई में उन्हें सिर्फ एक नृत्य दृश्य प्रस्तुत करना था जिसके लिए उन्हें एक हजार रुपये पारिश्रमिक मिला। यह वहीदा के मुग्धकारी सौन्दर्य और नृत्य कौशल का ही कमाल था कि यह नृत्य दृश्य ही फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। यह नृत्य दृश्य तब दर्शकों को किस कदर भाया था इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ’रोजुल मराई’ ने हैदराबाद के एक सिनेमाहाल में सिल्वर जुबली मनाई तो इस अवसर पर निर्माता को दर्शकों की मांग पर वहीदा को मंच पर आमंत्रित कर उस नृत्य को प्रस्तुत करने का आग्रह करना पड़ा। मुस्लिम तहजीब से मिले हुए सलीके, और नाजो अंदाज को समेटे एक विनम्र अप्सरा के रूप में 16 वर्षीया वहीदा जब मंच पर आयीं तो देखने वाले हसरतों से भर गये। इन्हीं लोगों में से एक थे फिल्म निर्माता निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त जो संयोग से उन दिनों अपने दोस्त अबरार अल्वी के साथ हैदराबाद घूमने आये थे। मंच पर वहीदा ने नृत्य आरम्भ करने से पूर्व एक पंक्ति का मधुर उद्बोधन किया- ’आप लोगों की यह इनायत मेरे लिए सबसे बड़ा ईनाम है।’ गुरुदत्त, जो वहीदा के सौन्दर्य को देखकर भीतर ही भीतर अश कर उठे थे अब तेलुगु फिल्म की इस खूबसूरत लड़की के मुंह से उर्दू के इतने साफ सुथरे अल्फाजों को सुनकर जैसे चैंक उठे और उन्होंने अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए बगल में बैठे अबरार से कहा- यही लड़की मेरी ’प्यासा’ की गुलाबो बनने की काबिलियत रखती है, तुम फौरन इस लड़की से बात कर मेरी मुलाकात करवाओ। एकबारगी खुद अबरार अपने दोस्त के इस तात्कालिक निर्णय से अचंभित हुए बगैर न रह सके। पर गुरुदत्त ने जिस अभिभूत मुद्रा, मनोयोग से यह बात कही थी कि वे कोई प्रतिकार न कर सके।

अबरार ने शो खत्म होने के फौरन बाद मौका पाते ही वहीदा के सामने गुरुदत्त का प्रस्ताव रख दिया। वहीदा ने कहा- बेहतर होगा कि आप कल मेरे घर तशरीफ ले आयें क्योंकि मुझे इसके लिए अपनी मां से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगले ही दिन सुबह 9 बजे अबरार वहीदा के घर पहुंचे। चाय की चुस्कियों के बीच वहीदा की मां ने अबरार से कहा- देखो इसके पिता जिंदा थे तब दूसरी बात थी, मुझे एक सहारा था। अब अगर इसने हैदराबाद से बम्बई जाकर फिल्मों में काम किया तो रिश्तेदार नाक भौं चढ़ायेंगे, उंगलियां उठेंगी कि मां बच्ची की कमाई खाना चाहती है। इधर जब उसे तेलुगु फिल्म ’रोजूल मराई’ में काम किया था तो मुझे कोई कम सुनने को नहीं मिला फिर आप तो जानते है कि मुसलमान परिवारों में नाच गाना अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए कहती हूं आप जोर न दें।

लेकिन अबरार खाली हाथ लौटने के आदी नहीं थे। उन्होंने समझाया कि गुरुदत्त बम्बई फिल्म इण्डस्ट्री के जाने माने निर्माता निदेशकों में से एक हैं और उनकी कई हिट फिल्में जैसे ’बाजी’, ’जाल’, ’बाज’, ’सैलाब’, ’आरपार’ और ’मिस्टर एंड मिसेज 55’ आ चुकी हैं। ’प्यासा’ उनकी जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत फिल्म होगी। यदि वहीदा को अपनी इस महत्वकांक्षी फिल्म में उन्होंने नायिका की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना है तो यह उसकी खुशनसीबी की बात है। यह भूमिका वहीदा के सुनहरे भविष्य का आगाज बन सकती है। देखिये आप मेरे दोस्त का दिल न तोड़ें। जमाना तेजी से बदल रहा है और आजकल तो थियेटर से कहीं अधिक लोकप्रियता व मान-सम्मान फिल्म कलाकारों को मिलना शुरू हो गया है। बड़े-बड़े घरों की लड़कियां इस पेशे में आ रही है।

अबरार की इन बातों का प्रभाव वहीदा की मां पर पड़ा हो या न पड़ा हो पर (अबरार के अनुसार) उसकी इन दलीलों ने पास बैठी वहीदा पर निश्चय ही गहरा असर डाला था, क्योंकि अब वहीदा खुद ही मां को समझाने में लग गई थी कि इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में हीरोइन का रोल अदा करने का मौका मिल रहा है तो एक बार हिन्दी फिल्मों में काम करने में हर्ज ही क्या है..... बस सिर्फ एक बार..... और आखिरकार वहीदा की जिद के आगे मां हार गई।

वहीदा कोई दस दिन बाद अपनी हैदराबाद की एक सहेली (जिसकी शादी बम्बई में ही हुई थी) के साथ बम्बई आ पहुंची। जहां गुरुदत्त ने स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद बारह सौ रुपये माहवार की पगार पर उससे तीन साल का कांट्रेक्ट साइन कराया। उस समय गुरुदत्त फिल्म्स की तीसरी फिल्म सी.आई.डी.(1956) लगभग आधी तैयार हो चुकी थी। दूसरी ओर ’प्यासा’ की सिर्फ कहानी और पटकथा ही तैयार हो सकी थी। फलस्वरूप उन्होंने ट्रायल के तौर पर वहीदा को ’सी.आई.डी.’ की कहानी में उस्त वैंप की भूमिका जोड़ने के लिए अबरार से कहा और अबरार ने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। लेकिन गुरुदत्त, अबरार और उनके कैमरामैन मूर्ति को तब गहरी निराशा हाथ लगी जब वहीदा कैमरे के सामने आते ही बड़े ही असहज और डरी डरी मुद्रा में दिखाई देती। उसके पीछे लगातार छः महीने तक मेहनत की गई पर वहीदा के भीतर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया बल्कि इस बीच उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया था। वह बात बात पर कैमरामैन वी.के. मूर्ति, कला निर्देशक एम.आर.अचरेकर और उनके सहयोगी एल.जी. पटेल आदि से उलझ पड़ती थी। पर गुरुदत्त यह सब शांत भाव से बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब वहीदा को इस बात का अहसास हुआ कि वह गुरुदत्त यूनिट के लोगों के बीच ’हास्यास्पद’ बन गई है तो एक दिन....

वह गुरुदत्त के पास पहुंची और बोली- दत्त बाबू मेरा हिसाब कर दीजिए मैं हैदराबाद जाना चाहती हूं। मेरे जैसे नये कलाकार के प्रति आपकी यूनिट के लोगों का जो व्यवहार है वह अब और अधिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अबरार अल्वी भी इस मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी गुरुदत्त को हिदायत दी कि इस बेचारी पर रहम करो और इसे वापस हैदराबाद जाने दो। पर दूसरी तरफ गुरुदत्त जैसे भीतर ही भीतर एक अव्यक्त पीड़ा से सिहिर उथे थे। वे ’प्यासा’ नाम से एक बेजोड़ कलाकृति हिंदी सिनेमा को देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे और शायद इसीलिए वहीदा के वापस हैदराबाद जाने की ममांतक पीड़ा को भीतर ही भीतर पी रहे थे।

उन्होंने वहीदा से ’कैबिन में आने को कहा। अबरार ने कैबिन की चिक से झांक कर देखा- ’गुरु’ ने जैसे अपने भीतर के गुस्से को सिगरेट पर उतारते हुए उसके टुकड़े को ऐशट्रे में निर्ममतापूर्वक रगड़ने में खर्च कर दिया पर भीतर का अवसाद आंखों के पानी के साथ उमड़ आया था। उन्होंने अपनी छलछलाई आंखों से बड़ी कातरतापूर्वक वहीदा को देखा फिर बुझे से अंदाज में टेबिल की दराज से चैकबुक बाहर निकाल ली।

वह गुरुदत्त के पास पहुंची और बोली- दत्त बाबू मेरा हिसाब कर दीजिए मैं हैदराबाद जाना चाहती हूं। मेरे जैसे नये कलाकार के प्रति आपकी यूनिट के लोगों का जो व्यवहार है वह अब और अधिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अबरार अल्वी भी इस मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी गुरुदत्त को हिदायत दी कि इस बेचारी पर रहम करो और इसे वापस हैदराबाद जाने दो। पर दूसरी तरफ गुरुदत्त जैसे भीतर ही भीतर एक अव्यक्त पीड़ा से सिहिर उथे थे। वे ’प्यासा’ नाम से एक बेजोड़ कलाकृति हिंदी सिनेमा को देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे और शायद इसीलिए वहीदा के वापस हैदराबाद जाने की ममांतक पीड़ा को भीतर ही भीतर पी रहे थे।

उन्होंने वहीदा से ’कैबिन में आने को कहा। अबरार ने कैबिन की चिक से झांक कर देखा- ’गुरु’ ने जैसे अपने भीतर के गुस्से को सिगरेट पर उतारते हुए उसके टुकड़े को ऐशट्रे में निर्ममतापूर्वक रगड़ने में खर्च कर दिया पर भीतर का अवसाद आंखों के पानी के साथ उमड़ आया था। उन्होंने अपनी छलछलाई आंखों से बड़ी कातरतापूर्वक वहीदा को देखा फिर बुझे से अंदाज में टेबिल की दराज से चैकबुक बाहर निकाल ली।

पर इन चंद लम्हों में गुरु के संवेदनशील और निश्छल व्यक्तित्व का वहीदा के ऊपर कुछ ऐसा असर पड़ा कि वह गुरु के हाथों से चैक बुक छीनती हुई खुद ही बोल उठी- दत्त बाबू मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपना मेहनताना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। आप जब तक चाहेंगे मैं नहीं जाऊंगी..... यकीनन कहीं नहीं जाऊंगी। इस घटना के गवाह अबरार जी ने बताया कि भावुकता के इन क्षणों में वहीदा के मुंह से इससे अधिक एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। फिर गुरुदत्त कुर्सी से उठकर वहीदा के करीब आए और उसके कंधे थाम लिए। वहीदा ने भी आगे बढ़ कर उनके सीने पर अपना सिर रख दिया और बुधबुध खोकर गुरु ने वहीदा को अपनी बाहों में भींच लिया। गुरु और वहीदा के इस अंतरंग और भावनापूर्ण क्षणों के एकमात्र गवाह अबरार अल्वी ने मुझे बताया कि उन दोनों के भावपूर्ण चेहरों को देखकर इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि गुरुदत्त उस भींच में वासनापूर्ति का कसैलापन नहीं था। उसमें वात्सल्य था, अनाहूत प्रेरणा थी।

आज भले ही वहीदा ने गुरुदत्त की यादों की दरीचों को बंद कर लिया हो पर यही वो जादुई स्पर्श था जिसने वहीदा के भीतर सोई प्रतिभा को जगाया। उसके भीतर एक ऐसा आत्मबल पैदा किया जिसने उसे हृदय की गहनतम अनूभूतियों को पर्दे पर उजागर करने वाली भारतीय रजतपट की श्रेष्ठतम अभिनेत्री के रूप में समादृत किया।

इस घटना के बाद वहीदा ने जिस आत्मविश्वास और ’परफेक्शन’ के साथ सी.आई.डी. और ’प्यासा’ के दृश्य दिए उसे देखकर गुरुदत्त की वह पूरी यूनिट हतप्रभ रह गई जिसके बीच कल तक वह एक ’हास्यास्पद’ वस्तु बनी हुई थी।’

’प्यासा’ (1957) हिन्दी सिनेमा की कालजयी कृतियों में से एक मानी जाती है। साहिर के गीत, एस.डी. बर्मन का संगीत, अबरार अल्वी की पटकथा एवं संवाद, गुरु का कलात्मक निर्देशन, वी.के. मूर्ति की फोटोग्राफी और एम.आर. अचरेकर की सेट सज्जा तो इस फिल्म की खासियत थे ही पर सबसे अधिक प्रभावित किया था गुरुदत्त और वहीदा के अभिनय ने। इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो दर्शकों के दिलों में बहुत गहराई तक असर छोड़ते हैं। पर कलात्मकता की दृष्टि से इस फिल्म का वह दृश्य सबसे यादगार दृश्य बन पड़ा है जिसमें परेशान हाल और न जाने किन ख्यालों मे गुम (गुरुदत्त) छत पर खड़ा हुआ है। ठीक नीचे गली से एक साध्वी आज सजन मोहे अंग लगा लो जनम सफल हो जाए.... भजन गाते हुए गुजर रही है.....। इस आध्यात्मिक गीत के बोल नायिका (वहीदा) के भीतर प्रेम का उन्माद जगाने का काम करते हैं। जैसे-जैसे गीत आगे बढ़ता है वैसे-वैसे ही नयिका के भीतर प्रेम का उन्माद बढ़ता दिखाई देता है। वह सुधबुध खोकर नायक (गुरुदत्त) की बाहों में सिमट जाने के लिए आतुर दिखाई देती है और यही आतुरता उसे नायक के (पीछे) एकदम निकट ला देती है। शायद तभी उसे अपने प्रेमोन्माद में वासना का कसैलापन महसूस होता है और अब वह अपनी भावनाओं के सैलाब पर काबू पाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देती है। हृदय की इन तमाम गहनतम अनूभूतियों का उत्कर्ष इस गीत के अंतिम मुखड़ (जिसमें साध्वी गाती है- मोहे अपना लो.... मोरी बांह पकड़ में हूं जनम-जनम की प्यासी..... मोरी प्यास बुझा दो......) में देखा जा सकता है। जुबान से एक शब्द भी कहे बगैर इस दृश्य में वहीदा ने अपनी संवेदनशील आंखों और चेहरे के माध्यम से भावनाओं के उतार-चढ़ाव को जितनी खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा है मैं समझता हूं दुनिया भर के शब्द उस अभिव्यक्ति के आगे अर्थहीन नजर आते हैं। तो वहीदा के अभिनय की ऐसी ऊंचाइयों और सुक्षमताओं से स्पंदित थी ’प्यासा’।

आज भले ही वहीदा ने गुरुदत्त की यादों की दरीचों को बंद कर लिया हो पर यही वो जादुई स्पर्श था जिसने वहीदा के भीतर सोई प्रतिभा को जगाया। उसके भीतर एक ऐसा आत्मबल पैदा किया जिसने उसे हृदय की गहनतम अनूभूतियों को पर्दे पर उजागर करने वाली भारतीय रजतपट की श्रेष्ठतम अभिनेत्री के रूप में समादृत किया।

इस घटना के बाद वहीदा ने जिस आत्मविश्वास और ’परफेक्शन’ के साथ सी.आई.डी. और ’प्यासा’ के दृश्य दिए उसे देखकर गुरुदत्त की वह पूरी यूनिट हतप्रभ रह गई जिसके बीच कल तक वह एक ’हास्यास्पद’ वस्तु बनी हुई थी।’

’प्यासा’ (1957) हिन्दी सिनेमा की कालजयी कृतियों में से एक मानी जाती है। साहिर के गीत, एस.डी. बर्मन का संगीत, अबरार अल्वी की पटकथा एवं संवाद, गुरु का कलात्मक निर्देशन, वी.के. मूर्ति की फोटोग्राफी और एम.आर. अचरेकर की सेट सज्जा तो इस फिल्म की खासियत थे ही पर सबसे अधिक प्रभावित किया था गुरुदत्त और वहीदा के अभिनय ने। इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो दर्शकों के दिलों में बहुत गहराई तक असर छोड़ते हैं। पर कलात्मकता की दृष्टि से इस फिल्म का वह दृश्य सबसे यादगार दृश्य बन पड़ा है जिसमें परेशान हाल और न जाने किन ख्यालों मे गुम (गुरुदत्त) छत पर खड़ा हुआ है। ठीक नीचे गली से एक साध्वी आज सजन मोहे अंग लगा लो जनम सफल हो जाए.... भजन गाते हुए गुजर रही है.....। इस आध्यात्मिक गीत के बोल नायिका (वहीदा) के भीतर प्रेम का उन्माद जगाने का काम करते हैं। जैसे-जैसे गीत आगे बढ़ता है वैसे-वैसे ही नयिका के भीतर प्रेम का उन्माद बढ़ता दिखाई देता है। वह सुधबुध खोकर नायक (गुरुदत्त) की बाहों में सिमट जाने के लिए आतुर दिखाई देती है और यही आतुरता उसे नायक के (पीछे) एकदम निकट ला देती है। शायद तभी उसे अपने प्रेमोन्माद में वासना का कसैलापन महसूस होता है और अब वह अपनी भावनाओं के सैलाब पर काबू पाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देती है। हृदय की इन तमाम गहनतम अनूभूतियों का उत्कर्ष इस गीत के अंतिम मुखड़ (जिसमें साध्वी गाती है- मोहे अपना लो.... मोरी बांह पकड़ में हूं जनम-जनम की प्यासी..... मोरी प्यास बुझा दो......) में देखा जा सकता है। जुबान से एक शब्द भी कहे बगैर इस दृश्य में वहीदा ने अपनी संवेदनशील आंखों और चेहरे के माध्यम से भावनाओं के उतार-चढ़ाव को जितनी खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा है मैं समझता हूं दुनिया भर के शब्द उस अभिव्यक्ति के आगे अर्थहीन नजर आते हैं। तो वहीदा के अभिनय की ऐसी ऊंचाइयों और सुक्षमताओं से स्पंदित थी ’प्यासा’।

’प्यासा’ (1957) की सफलता ने एक तरफ गुरुदत्त को एक महान फिल्मकार के रूप में स्थापित किया तो दूसरी ओर वहीदा का एक श्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। यहां उल्लेखनीय है कि ’प्यासा’ का निर्माण के दौरान ही गुरुदत्त और वहीदा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। हालांकि गुरुदत्त विवाहित थे। ’बाजी’ (1951) के दौरान गायिका गीता राय की ओर उपजा उनका आकर्षण विवाह का पवित्र बंधन में बंध चुका था। पर गुरुदत्त ने वहीदा के भीतर एक सम्पूर्ण नारी का स्वरूप देखा और अब वे अधिकांश समय वहीदा के साथ ही बिताने लगे थे। यह बात उनके दोस्त अबरार अल्वी और खुद उनकी पत्नी गीता दत्त से छिपी नहीं थी.....

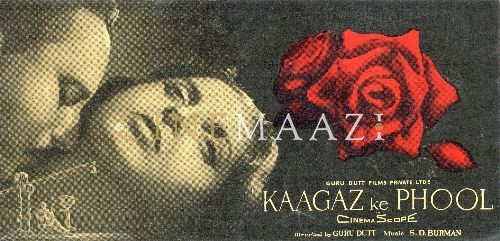

’प्यासा’ के बाद गुरुदत्त ने भारत की पहली सिनेमास्काप फिल्म ’कागज के फूल’ (1959) का निर्माण कार्य आरम्भ किया। इस फिल्म में भी उनकी नायिका वहीदा ही थी। गुरुदत्त और वहीदा के अप्रतिम अभिनय और खूबसूरत गीत संगीत से सजी यह कलात्मक फिल्म बाक्स आफिस पर बुरी तरह असफल हुई। हालांकि तब तक ’धरती का लाल’, राजकपूर की ’जागते रहो’ और विमल दा की ’दो बीघा जमीन’ जैसी कलात्मक फिल्म हिन्दी रजत पट की शोभा बढ़ा चुकी थीं पर शायद तब तक दर्शकों की रूचियां इतनी पुरिस्कृत नहीं हो सकी थी जो ’कागज के फूल’ की खुशबु का आनन्द उठा पाते। इस तरह समय से पहले बनायी गयी वहीदा और गुरुदत्त के अप्रतिम अभिनय से सजी यह बोजोड़ कलाकृति उनकी पहली असफल फिल्म सिद्ध हुइ। हालांकि ’कागज के फूल’ की तारीफ सत्यजित रे और राजकपूर जैसे फिल्मकारों ने की। बल्कि सत्यजित रे अपनी फिल्म अभिमान (1962) के लिए वहीदा को ही चुना जिसमें उसने अपनी असीम प्रतिभा का परिचय दिया।

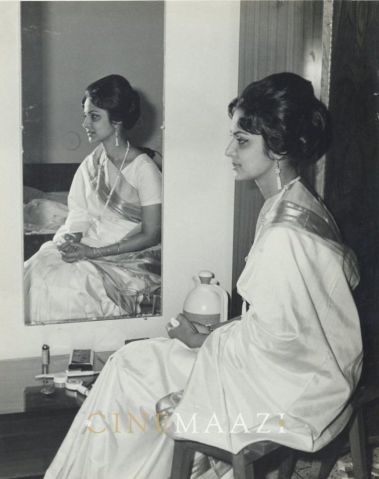

’कागज के फूल’ की असफलता से उबरने के लिए गुरुदत्त ने ’चैदहवी का चांद’ (1960) बनायी जिसमें वहीदा एक बार फिर उनकी नायिका थी। लखनऊ की नवाबी पृष्ठभूमि पर निर्मित सम्भवतः यह हिंदी की श्रेष्ठतम फिल्म है। इस फिल्म में टाइटल के अनुरूप ही वहीदा के सौन्दर्य का पूरे ’क्लोजअप’ के साथ मुखरित किया गया है। इस फिल्म में वहीदा सचमुच मुस्लिम तहजीब से मिले सलीके और नाजो अंदाज को समेटे एक ऐसे अपरिभाष्य सौन्दर्य की स्वामिनी के रूप में दिखाई देती है जिसकी देह की बनावट रत्ती-रत्ती तौल कर बनाई गयी सी प्रतीत होती है।

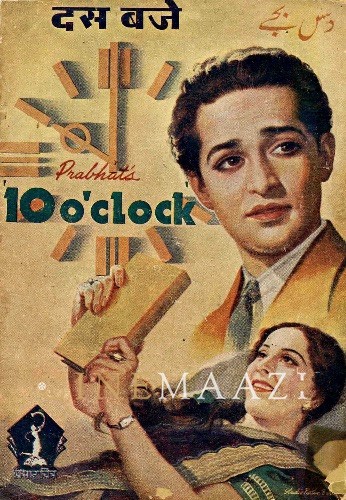

यहां उल्लेखनीय है कि वहीदा गुरुदत्त फिल्म्स के साथ हुए अनुबंध के फलस्वरूप किसी अन्य निर्माता की फिल्मों में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी किन्तु गुरुदत्त की विशेष अनुमति लेकर वहीदा ने 1958 से 1960 के दौरान प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी फिल्म ’बारह बजे’ (1958), राज खोसला की ’सोलहवां साल’ (1958), आर.आर. प्रोडक्शन मद्रास की फिल्म ’जयसिंह’ (1959), नवकेतन फिल्म्स की ’कालाबाजार’ (1960), सत्यन बोस की ’गर्ल फेंड’ (1960) फिल्मों में काम किया था। इसमें से देवआनंद के साथ बनी दोनों फिल्में ’सोलहवां साल’ और ’काला बाजार’ उस समय हिट फिल्में साबित हुई।

’चैदहवीं का चांद’ (1960) की सफलता ने एक बार फिर गुरुदत्त को ’साहब बीबी और गुलाम’ (1962) जैसी कलात्मक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म में वहीदा ने ’जवा’ की यादगार भूमिका अभिनीत की। हालांकि इस पूरी फिल्म में मीनाकुमारी और रहमान मुख्य किरदारों के रूप में छाए हुए प्रतीत होते हैं। पर मीनाकुमारी जैसी भावप्रवण अभिनेत्री की मौजूदगी के बावजूद वहीदा की चमक कहीं फीकी पड़ती नहीं दिखायी देती। गंभीर और बोझिल किरदारों के बीच भंवरा बड़ा नादान है... गाती हुई प्रफुल्ल वहीदा की दर्शकों के दिलों को सकून पहुंचाती है। यहां उल्लेखनीय है कि ’साहब बीबी और गुलाम’ तक आते-आते उतने ही वे अपनी पत्नी गीता दत्त से दूर होते चले जा रहे थे। पति-पत्नी के संबंधों की दुराई का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ’साहब बीबी और गुलाम’ में ज्यादातर गीत गीता दत्त के गाये हुए हैं पर वहीदा पर फिल्माए गए एकमात्र गीत भंवरा बड़ा नादान है... के लिए गीता दत्त अपना स्वर देने के लिए तैयार नहीं हुई थीं और हार कर गुरुदत्त यह गीत आशा भोंसले से गवाना पड़ा था।

’साहब बीबी और गुलाम’ आज भी हिंदी रजतपट की एक श्रेष्ठ और यादगार कृति के रूप में याद की जाती है। पर बाक्स आफिस पर इस कलात्मक फिल्म का भी वही हश्र हुआ जो ’कागज के फूल’ का हुआ था। इस फिल्म की असफलता ने गुरुदत्त को भीतर तक तोड़ दिया था इस बीच गीता दत्त गुरु को छोड़ कर अलग रहने लगी थीं और दूसरी ओर 1961-62 में वहीदा की अन्य फिल्मों जैसे ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ (1961), ’बात एक रात की’ (1962), ’बीस साल बाद’ (1962) और ’राखी’ (1962) की सफलता ने उसे हिन्दी रजत पट की सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया था। अनेक प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक वहीदा को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। ऐसे आकर्षक प्रस्तावों ने वहीदा को (1963 के आरम्भ से ही) विचलित करना शुरू कर दिया था। फिर इधर शराब के नशे में डूबे गुरुदत्त के निराशपूर्ण दौर और उनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने वहीदा को अपने भविष्य के प्रति सशंकित कर दिया था। इस असमंजस और बेचैनी के दौर में उसे राह दिखाई नरगिस ने जो खुद भी राजकपूर के संसर्ग में ऐसी ही परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी नाव किनारे लगा चुकी थी। नरगिस के पति सुनीलदत्त उन दिनों वहीदा को लेकर ’मुझे जीने दो’ बनाना चाहते थे। पर गुरुदत्त ने इसकी इजाजत नहीं दी। फलस्वरूप सुनील ने नरगिस और अशोक कुमार (जो 1962 में तिनिर्मत ’राखी’ के साथ वहीदा के मुंह बोले भाई बन गए थे और जिन्हें आज भी वहीदा राखी बांधने के लिए बंगलौर से आती है) के माध्यम से वहीदा को समझाने बुझाने का प्रयत्न किया और वे इस प्रयास में सफल भी रहे।

वहीदा ने अंततः गुरुदत्त की अपेक्षा अपने केरियर को तरजीह देना अधिक मुनासिब समझा और उन्होंने गुरुदत्त की इच्छा के विरूद्ध न केवल ’मुझे जीने दो’ बल्कि रमेश तलवार की ’एक दिल सौ अफसाने’ (1963), गोल्डन फिल्म्स की ’कौन अपना कौन पराया’, हेमंत कुमार की ’कोहरा’ (1964), डीलक्स फिल्म्स की ’मजबूर’ (1964) और शाहीन आर्ट्स की ’शगुन’ (1964) भी साइन कर ली।

यहां उल्लेखनीय है कि वहीदा गुरुदत्त फिल्म्स के साथ हुए अनुबंध के फलस्वरूप किसी अन्य निर्माता की फिल्मों में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी किन्तु गुरुदत्त की विशेष अनुमति लेकर वहीदा ने 1958 से 1960 के दौरान प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी फिल्म ’बारह बजे’ (1958), राज खोसला की ’सोलहवां साल’ (1958), आर.आर. प्रोडक्शन मद्रास की फिल्म ’जयसिंह’ (1959), नवकेतन फिल्म्स की ’कालाबाजार’ (1960), सत्यन बोस की ’गर्ल फेंड’ (1960) फिल्मों में काम किया था। इसमें से देवआनंद के साथ बनी दोनों फिल्में ’सोलहवां साल’ और ’काला बाजार’ उस समय हिट फिल्में साबित हुई।

’चैदहवीं का चांद’ (1960) की सफलता ने एक बार फिर गुरुदत्त को ’साहब बीबी और गुलाम’ (1962) जैसी कलात्मक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म में वहीदा ने ’जवा’ की यादगार भूमिका अभिनीत की। हालांकि इस पूरी फिल्म में मीनाकुमारी और रहमान मुख्य किरदारों के रूप में छाए हुए प्रतीत होते हैं। पर मीनाकुमारी जैसी भावप्रवण अभिनेत्री की मौजूदगी के बावजूद वहीदा की चमक कहीं फीकी पड़ती नहीं दिखायी देती। गंभीर और बोझिल किरदारों के बीच भंवरा बड़ा नादान है... गाती हुई प्रफुल्ल वहीदा की दर्शकों के दिलों को सकून पहुंचाती है। यहां उल्लेखनीय है कि ’साहब बीबी और गुलाम’ तक आते-आते उतने ही वे अपनी पत्नी गीता दत्त से दूर होते चले जा रहे थे। पति-पत्नी के संबंधों की दुराई का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ’साहब बीबी और गुलाम’ में ज्यादातर गीत गीता दत्त के गाये हुए हैं पर वहीदा पर फिल्माए गए एकमात्र गीत भंवरा बड़ा नादान है... के लिए गीता दत्त अपना स्वर देने के लिए तैयार नहीं हुई थीं और हार कर गुरुदत्त यह गीत आशा भोंसले से गवाना पड़ा था।

’साहब बीबी और गुलाम’ आज भी हिंदी रजतपट की एक श्रेष्ठ और यादगार कृति के रूप में याद की जाती है। पर बाक्स आफिस पर इस कलात्मक फिल्म का भी वही हश्र हुआ जो ’कागज के फूल’ का हुआ था। इस फिल्म की असफलता ने गुरुदत्त को भीतर तक तोड़ दिया था इस बीच गीता दत्त गुरु को छोड़ कर अलग रहने लगी थीं और दूसरी ओर 1961-62 में वहीदा की अन्य फिल्मों जैसे ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ (1961), ’बात एक रात की’ (1962), ’बीस साल बाद’ (1962) और ’राखी’ (1962) की सफलता ने उसे हिन्दी रजत पट की सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया था। अनेक प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक वहीदा को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। ऐसे आकर्षक प्रस्तावों ने वहीदा को (1963 के आरम्भ से ही) विचलित करना शुरू कर दिया था। फिर इधर शराब के नशे में डूबे गुरुदत्त के निराशपूर्ण दौर और उनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने वहीदा को अपने भविष्य के प्रति सशंकित कर दिया था। इस असमंजस और बेचैनी के दौर में उसे राह दिखाई नरगिस ने जो खुद भी राजकपूर के संसर्ग में ऐसी ही परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी नाव किनारे लगा चुकी थी। नरगिस के पति सुनीलदत्त उन दिनों वहीदा को लेकर ’मुझे जीने दो’ बनाना चाहते थे। पर गुरुदत्त ने इसकी इजाजत नहीं दी। फलस्वरूप सुनील ने नरगिस और अशोक कुमार (जो 1962 में तिनिर्मत ’राखी’ के साथ वहीदा के मुंह बोले भाई बन गए थे और जिन्हें आज भी वहीदा राखी बांधने के लिए बंगलौर से आती है) के माध्यम से वहीदा को समझाने बुझाने का प्रयत्न किया और वे इस प्रयास में सफल भी रहे।

वहीदा ने अंततः गुरुदत्त की अपेक्षा अपने केरियर को तरजीह देना अधिक मुनासिब समझा और उन्होंने गुरुदत्त की इच्छा के विरूद्ध न केवल ’मुझे जीने दो’ बल्कि रमेश तलवार की ’एक दिल सौ अफसाने’ (1963), गोल्डन फिल्म्स की ’कौन अपना कौन पराया’, हेमंत कुमार की ’कोहरा’ (1964), डीलक्स फिल्म्स की ’मजबूर’ (1964) और शाहीन आर्ट्स की ’शगुन’ (1964) भी साइन कर ली।

गुरुदत्त को जब पता लगा कि वहीदा ने उनकी इच्छा के विरूद्ध सुनील दत्त के साथ ’मुझे जीने दो’ साइन कर ली है तो एक दिन शराब के नशे में धुत होकर वे ’मुझे जीने दो’ के सेट पर पहुंच गए और वहीदा की साथ चलने के लिए कहने लगे वहीदा के इन्कार करने पर उन्होंने वहीदा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इसी दौरान वहां सुनील दत्त पहुंचे और उन्होंने वहीदा को मारे गए थप्पड़ का जवाब न केवल थप्पड़ से दिया बल्कि गुरुदत्त को अपने आदमियों से स्टूडियो के दरवाजे तक खदेड़वा दिया। गुरुदत्त वहीदा की इस बेरूखी से भीतर तक टूट गए। निराशा के इन क्षणों में गुरूदत्त ने गीतादत्त को वापस लाने की बहुत कोशिश की पर गीता दत्त बड़े रूखेपन से पेश आयीं। निराशा और कुंठा के इसी दौर में 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने हमेशा के लिए अपनी आंखे मूंद लीं। अंतिम दिनों तक साथ देने वलों में सिर्फ उनके दोस्त अबरार अल्वी ही बचे थे।

यहां उललेखनीय है कि ’शगुन’ (1964) में वहीदा के हीरो थे कमलजीत (वास्तविक नाम शशिरेखी)। यह फिल्म तो बाक्स आफिस पर पिट गई पर कमल वहीदा के मन में बस गए। कमल ने बाद में महबूब की ’सन आफ इंडिया’ में भी काम किया पर वह फिल्म भी फ्लाप रही और अंततः वे अपने व्यवसाय के सिलसिले में कनाडा बस गये। आगे चलकर यही अंजाना सा नाम वहीदा जैसी ’सम्पूर्ण नारी’ को अपनी पत्नी के रूप में पाने में सफल रहा। विवाह के बाद वहीदा ने बम्बई में बैंड स्टैंड स्थित खूबसूरत बंगले को (सिर्फ एक बढ़िया कमरा छोड़कर) किराये पर उठा कर बंगलौर में अपना स्थाई निवास बनाया जहां वे आजकल ’फूड प्रोडक्टस’ के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं।

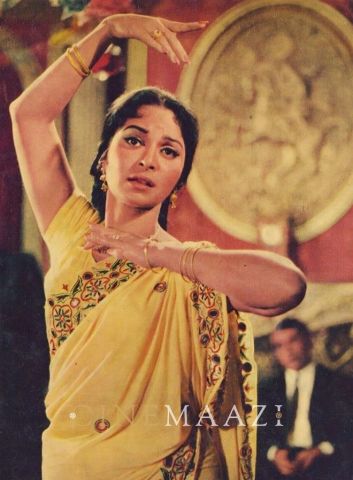

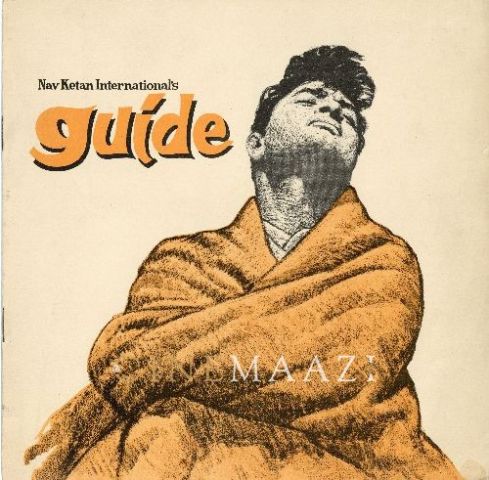

1963 में बनी ’मुझे जीने दो’ की अपार सफलता ने उनके सामने आफरों के ढेर लगा दिए। गुरुदत्त के अस्त होने के साथ अब वे उन्मुक्त रूप से अपनी इच्छानुसार फिल्म लेने के लिए स्वतंत्र थीं। 1964 में उन्हें नवकेतन की महत्वकांक्षी फिल्म ’गाइड’ में रोजी की यादगार भूमिका करने का अवसर मिला। वास्तव में यह उनका मनचाहा रोल था जिसमें उन्हें पहली बार अपनी सौन्दर्य और अभिनय के साथ-साथ नृत्य सामथ्र्य को पर्दे पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। इस फिल्म के लिए उसे 1966 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

’गाइड’ में एक विवाहिता का गैर आदमी से इश्क न केवल भारतीय परम्परा से बल्कि वहीदा की साफ सुथरी इमेज से मेल नहीं खाता था। पर वहीदा ने इसकी परवाह किए बगैर इस भूमिका को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उक्त धारणा के विपरीत रोजी के पात्र में अपनी क्षमताओं के भरपूर प्रदर्शन की संभावनाएं देखीं। उसमें बहुत से नृत्यगीत थे, ग्लेमर था, और भावनात्मक दृश्य भी थे। कुल मिलाकर वहीदा के लिए मनचाहा रोल था जिसे पूरी शिद्दत से निबाहने के लिए उस साल उन्होंने कोई फिल्म हाथ में नहीं ली। फलस्वरूप जब ’गाइड’ पर्दे पर आई तो दर्शकों के दिलों में वहीदा का स्थान और ऊंचा हो गया। इस फिल्म में लोगों ने पहली बार वहीदा को एक सम्पूर्ण अभिनेत्री के रूप में देखा। लोग आज भी ’आज फिर जीने की तमन्ना है....’ गाती हुई प्रफुल्ल वहीदा, पिया तोसे नैहा लागे रे... जैसे उत्कृष्ट नृत्य गीत को गाती नृत्यांगना वहीदा और तेरे मेरे सपने अब एक रंग है....... गीत की संजीदा वहीदा को नहीं भूले होंगे। उस साल (1966) में गाइड की इस भूमिका के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

यहां उललेखनीय है कि ’शगुन’ (1964) में वहीदा के हीरो थे कमलजीत (वास्तविक नाम शशिरेखी)। यह फिल्म तो बाक्स आफिस पर पिट गई पर कमल वहीदा के मन में बस गए। कमल ने बाद में महबूब की ’सन आफ इंडिया’ में भी काम किया पर वह फिल्म भी फ्लाप रही और अंततः वे अपने व्यवसाय के सिलसिले में कनाडा बस गये। आगे चलकर यही अंजाना सा नाम वहीदा जैसी ’सम्पूर्ण नारी’ को अपनी पत्नी के रूप में पाने में सफल रहा। विवाह के बाद वहीदा ने बम्बई में बैंड स्टैंड स्थित खूबसूरत बंगले को (सिर्फ एक बढ़िया कमरा छोड़कर) किराये पर उठा कर बंगलौर में अपना स्थाई निवास बनाया जहां वे आजकल ’फूड प्रोडक्टस’ के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं।

1963 में बनी ’मुझे जीने दो’ की अपार सफलता ने उनके सामने आफरों के ढेर लगा दिए। गुरुदत्त के अस्त होने के साथ अब वे उन्मुक्त रूप से अपनी इच्छानुसार फिल्म लेने के लिए स्वतंत्र थीं। 1964 में उन्हें नवकेतन की महत्वकांक्षी फिल्म ’गाइड’ में रोजी की यादगार भूमिका करने का अवसर मिला। वास्तव में यह उनका मनचाहा रोल था जिसमें उन्हें पहली बार अपनी सौन्दर्य और अभिनय के साथ-साथ नृत्य सामथ्र्य को पर्दे पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। इस फिल्म के लिए उसे 1966 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

’गाइड’ में एक विवाहिता का गैर आदमी से इश्क न केवल भारतीय परम्परा से बल्कि वहीदा की साफ सुथरी इमेज से मेल नहीं खाता था। पर वहीदा ने इसकी परवाह किए बगैर इस भूमिका को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उक्त धारणा के विपरीत रोजी के पात्र में अपनी क्षमताओं के भरपूर प्रदर्शन की संभावनाएं देखीं। उसमें बहुत से नृत्यगीत थे, ग्लेमर था, और भावनात्मक दृश्य भी थे। कुल मिलाकर वहीदा के लिए मनचाहा रोल था जिसे पूरी शिद्दत से निबाहने के लिए उस साल उन्होंने कोई फिल्म हाथ में नहीं ली। फलस्वरूप जब ’गाइड’ पर्दे पर आई तो दर्शकों के दिलों में वहीदा का स्थान और ऊंचा हो गया। इस फिल्म में लोगों ने पहली बार वहीदा को एक सम्पूर्ण अभिनेत्री के रूप में देखा। लोग आज भी ’आज फिर जीने की तमन्ना है....’ गाती हुई प्रफुल्ल वहीदा, पिया तोसे नैहा लागे रे... जैसे उत्कृष्ट नृत्य गीत को गाती नृत्यांगना वहीदा और तेरे मेरे सपने अब एक रंग है....... गीत की संजीदा वहीदा को नहीं भूले होंगे। उस साल (1966) में गाइड की इस भूमिका के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

’दिल दिया दर्द लिया’ (1966) के बाद जब वहीदा दिलीप के साथ ’राम और श्याम’ (1967) और ’आदमी’ (1968) में भी दिखाई दी तो लोगों को यह अफवाह काफी हद तक सही भी प्रतीत हुई थी पर दिलीप और सायरा की शादी के साथ यह कहानी भी खत्म हो गई।

’गाइड’ (1965) यदि वहीदा की कलायात्रा को सबसे हसीन पड़ाव था तो ’तीसरी कसम’ (1966) उनकी इस महायात्रा का उत्कर्ष था। तीसरी कसम को मैं महज एक फिल्म कभी नहीं मान सका। वह वाकई सेल्यूलाइड पर लिखी एक खूबसूरत कविता है। राजू भारतन और बी.के. करजिया जैसे फिल्म समीक्षकों ने भी इस फिल्म को हिंदी की दस सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। वासु भट्टाचार्य का निर्देशन, शैलेन्द्र के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत तो इस फिल्म की खासियत है ही पर इस फिल्म की जो बात मन पर गहरा असर छोड़ती है वह है राज कपूर और वहीदा का मर्मस्पर्शी अभिनय। इस फिल्म में इन दोनों के अभिनय की तुलना करना निश्चय ही उनके कलापूर्ण जीवन का सबसे घटिया मूल्यांकन होगा। एक ओर ’तीसरी कसम’ में जहां राजकपूर ने अपने महानायकत्व के आवरण को उतार कर अपने भीतर ’हीरामन’ मात्र को आत्मसात कर लिया था तो दूसरी ओर छींट की सस्ती साड़ी में लिपटीं ’हीराबाई’ ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। यदि नौटंकी की बाई में भी पवित्रता खोजने वाला वह सरल हृदय गाड़ीवान नहीं भुलाया जा सकता तो ’लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया’ गाते-भगते बच्चों के हुजूम को बीच-बीच में कनखियों से देख देखकर मुस्कुराती- शर्माती टप्पर गाड़ी में बैठी वह हीराबाई भी नहीं भुलाई जा सकती। सच पूछिये तो ’तीसरी कसम’ में राजकपूर और वहीदा अभिनय करते दिखाई ही नहीं देते और न ही उनके बीच एक दूसरे के ऊपर वाही होने का प्रयास ही दिखाई देता है। उन्होंने तो बस पूरी शिद्दत से अपने पात्रों को पर्दे पर साकार करने भर की कोशिश की है। शायद उनकी इसी शिद्दात के कारण तीसरी कसम को अंत दहला देने वाला बन गया था...।

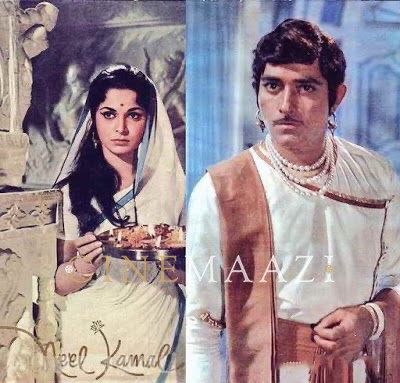

’तीसरी कसम’ (1965) के बाद वहीदा की बतौर नायिका जो उल्लेखनीय फिल्में आयीं उनमें ’नीलकमल’ (1968) और ’खामोशी’ (1969) को नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ’नील कमल’ की भूमिका के लिए उसे 1970 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था पर बतौर अभिनेत्री ’खामोशी’ (1969) उनके अभिनय जीवन की श्रेष्ठतम फिल्म कही जाएगी।

मैं समझता हूं कि फिल्म इतिहास में दो ही फिल्में सघनतम अवसाद की बनी हैं- एक ’देवदास’ और दूसरी ’खामोशी’। ये दोनों ही फिल्में उनके मुख्य किरदारों और उन्हें अभिनीत करने वाले कलाकारों के कारण कालजयी हैं। फिल्म समीक्षकों ने यह राय व्यक्त की थी कि वहीदा को सिर्फ खामोशी की भूमिका के कारण भारतीय राजतपट की श्रेष्ठतम अभिनेत्री का ताज पहनाया जा सकता है।

पर वहीदा की एक फिल्म और है जिसकी ओर समीक्षकों का ध्यान नहीं गया और यह फिल्म थी राजेन्द्र सिंह बेदी की ’फागुन’ (1973)। कभी इसी कहानी पर राजकपूर नरगिस को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। पर नरगिस ने बुढ़ापे का रोल करने से साफ इंकार कर दिया तब राजकपूर की इस टिप्पणी ने कि नरगिस सिर्फ जवानी के रोल करने में समर्थ है बुढ़िया का रोल कर पाना उसके बस की बात नहीं, दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर दी थी और नरगिस ने इसे अपना अपमान समझ कर आर.के. बैनर से अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि आगे चलकर ’मदर इंडिया’ में बुढ़िया का रोल कर उन्होंने राजकपूर को उस टिप्पणी का करारा जवाब दे दिया था। तो ’फागुन’ में वहीदा ने ऐसी ही चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकारी थी जिसे कभी नरगिस जैसी अभिनेत्री ने करने में असमर्थता प्रकट की थी। यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वहीदा को नायिका का नहीं बल्कि नायिका की मां का रोल अदा करना था। ऐसी मां को जो कामकुंठित है और जाने अनजाने में अपनी बेटी-जमाई की क्रीड़ा-केलियों में रूचि लेती है। इस भूमिका ने यह साबित कर दिया था कि वहीदा सिर्फ नायिका के रूप में ही नहीं बल्कि एक परिपक्व चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी बोजोड़ हो सकती है। आगे वहीदा ने ’अदालत’ (1976), ’कभी-कभी’ (1976), ’त्रिशुल’ (1978), ’नमक हलाल’ (1982), ’नमकीन’ (1982), ’सवाल’ (1982), ’घुंघरू’ (1983), ’महान’ (1983), ’कुली’ (1983), ’मशाल’ (1984), ’सनी’ (1984), ’स्वयं’ (1991) और ’लम्हे’ (1991) में चरित्र अभिनेत्री के रोल बखूबी निभाये भी लेकिन कुल मिलाकर ये खनापूरी वाली भूमिकाएं थी जिसमें उनकी प्रतिभा को व्यर्थ ही खर्च किया गया।

’तीसरी कसम’ (1965) के बाद वहीदा की बतौर नायिका जो उल्लेखनीय फिल्में आयीं उनमें ’नीलकमल’ (1968) और ’खामोशी’ (1969) को नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ’नील कमल’ की भूमिका के लिए उसे 1970 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था पर बतौर अभिनेत्री ’खामोशी’ (1969) उनके अभिनय जीवन की श्रेष्ठतम फिल्म कही जाएगी।

मैं समझता हूं कि फिल्म इतिहास में दो ही फिल्में सघनतम अवसाद की बनी हैं- एक ’देवदास’ और दूसरी ’खामोशी’। ये दोनों ही फिल्में उनके मुख्य किरदारों और उन्हें अभिनीत करने वाले कलाकारों के कारण कालजयी हैं। फिल्म समीक्षकों ने यह राय व्यक्त की थी कि वहीदा को सिर्फ खामोशी की भूमिका के कारण भारतीय राजतपट की श्रेष्ठतम अभिनेत्री का ताज पहनाया जा सकता है।

पर वहीदा की एक फिल्म और है जिसकी ओर समीक्षकों का ध्यान नहीं गया और यह फिल्म थी राजेन्द्र सिंह बेदी की ’फागुन’ (1973)। कभी इसी कहानी पर राजकपूर नरगिस को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। पर नरगिस ने बुढ़ापे का रोल करने से साफ इंकार कर दिया तब राजकपूर की इस टिप्पणी ने कि नरगिस सिर्फ जवानी के रोल करने में समर्थ है बुढ़िया का रोल कर पाना उसके बस की बात नहीं, दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर दी थी और नरगिस ने इसे अपना अपमान समझ कर आर.के. बैनर से अपना नाता तोड़ लिया। हालांकि आगे चलकर ’मदर इंडिया’ में बुढ़िया का रोल कर उन्होंने राजकपूर को उस टिप्पणी का करारा जवाब दे दिया था। तो ’फागुन’ में वहीदा ने ऐसी ही चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकारी थी जिसे कभी नरगिस जैसी अभिनेत्री ने करने में असमर्थता प्रकट की थी। यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वहीदा को नायिका का नहीं बल्कि नायिका की मां का रोल अदा करना था। ऐसी मां को जो कामकुंठित है और जाने अनजाने में अपनी बेटी-जमाई की क्रीड़ा-केलियों में रूचि लेती है। इस भूमिका ने यह साबित कर दिया था कि वहीदा सिर्फ नायिका के रूप में ही नहीं बल्कि एक परिपक्व चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी बोजोड़ हो सकती है। आगे वहीदा ने ’अदालत’ (1976), ’कभी-कभी’ (1976), ’त्रिशुल’ (1978), ’नमक हलाल’ (1982), ’नमकीन’ (1982), ’सवाल’ (1982), ’घुंघरू’ (1983), ’महान’ (1983), ’कुली’ (1983), ’मशाल’ (1984), ’सनी’ (1984), ’स्वयं’ (1991) और ’लम्हे’ (1991) में चरित्र अभिनेत्री के रोल बखूबी निभाये भी लेकिन कुल मिलाकर ये खनापूरी वाली भूमिकाएं थी जिसमें उनकी प्रतिभा को व्यर्थ ही खर्च किया गया।

Part of Krishna Kumar Sharma's K K Talkies Series. The images in the article did not appear with the original and may not be reproduced without permission.

171 views

Tags

About the Author

Krishna Kumar Sharma is a film enthusiast who enjoys researching and writing on old cinema.

.jpg)