Image Courtesy: Madhuri, 19 March 1971

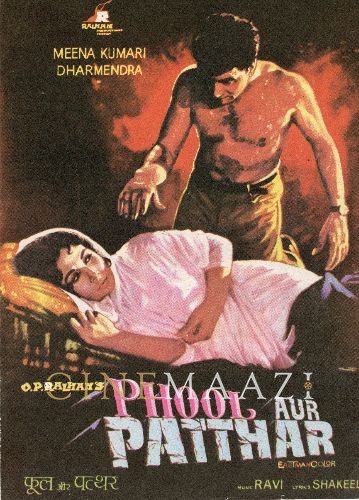

'फूल और पत्थर' जैसी फिल्में रोज नहीं बना करती। लेकिन हर कलाकर के जीवन में एक न एक 'फूल और पत्थर' होती जरूर है, जिससे उसे पूरा नाम, यश और ख्याति मिलती है। यह ख्याति ही उस कलाकार को टाइप बना देती है। निर्माता उसके उसी टाइप को बेचते हैं। एक दिन टाइप घिस जाता है कलाकार की फिल्में बाक्स आफिस पर नहीं चलतीं और तब वही निर्मातागण जो उस कलाकार के टाइप को बेचा करते थे, कहने लगते हैं, “एक्टर वेक्टर नहीं चलता जी! कहानी चलती है!”

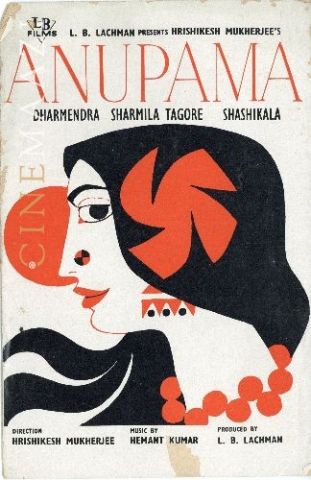

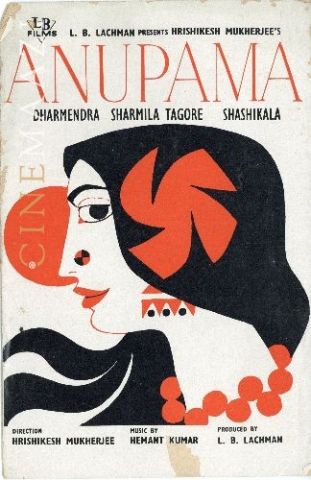

ताराचंद बड़जात्या कहानी बेचने वाले पहले निर्माता थे। उनकी 'दोस्ती' नये चेहरों के बावजूद भी खूब चली थी। लेकिन ’तकदीर’ में ऐसा कुछ न हो सका। इससे यह तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहानी के प्रति आस्था छोड़ दी हो, लेकिन यह उनकी समझ में आ गया कि सही रोल के लिए सही कलाकार का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब उन्होंने 'जीवन मृत्यु’ बनाने की सोची तो उसकी प्रमुख भूमिका के लिए धर्मेन्द्र का नाम सब से आगे था। श्री ताराचंद ने धर्मेन्द्र की फिल्म देखी थी 'फूल और पत्थर’। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हृषिकेश मुखर्जी ने 'फूल और पत्थर’ देखी ही न हो। उन्होंने धर्मेन्द्र की अनेक फिल्में संपादित की थीं। लेकिन उनके साथ संयोग दूसरा था। जब रल्हन धर्मेन्द्र को ले कर ''फूल और पत्थर’ बना रहे थे तब हृषिकेश के साथ धर्मेन्द्र काम कर रहे थे 'अनुपमा’ में। ’अनुपमा’ के दिनों में ही हृषिकेश ने धर्मेन्द्र वचन ले लिया था कि 'सत्यकाम’ में नायक की भूमिका उसे करनी होगी। धर्मेन्द्र ने 'सत्यकाम’ में केवल भूमिका ही स्वीकार नहीं की, हृषिकेश को पंछी जैसा निर्माता भी दिया।

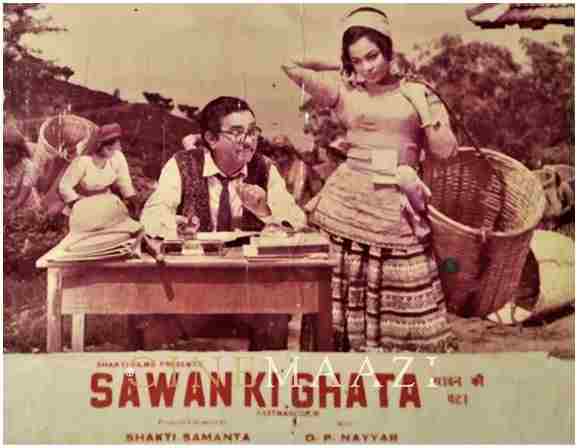

Song booklet cover of Phool Aur Patthar (1966) from Cinemaazi archive

निर्माता-निर्देशक भप्पी सोनी धर्मेन्द्र की फिल्मों से नहीं धर्मेन्द्र से प्रभावित थे। धर्मेन्द्र को वे तब से जानते थे जब उसके पास कोई भूमिका ही नहीं थी। वे फिदा थे तो धर्मेन्द्र के व्यवहार-विचार से। करार आदमी से होना चाहिए, फिल्में तो ससुरी अच्छी-बुरी, हिट-फ्लाप बनती ही रहती है। वे पिछले कई सालों से धर्मेन्द्र से करार करते आ रहे थे और हर साल अपने करार को रिवाइज करा लेते थे। आखिर उनके निर्माता बनने के अवसर भी तभी आया जब 'सत्यकाम’ और 'जीवन मृत्यु’ फ्लोर पर जाने वाली थी। भप्पी ने बड़े प्यार से अपनी फिल्म का नाम रखा, 'तुम हसीं मैं जवां’।

ठीक उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर मदन मोहला की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गयी। असित सेन ने उस फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका नाम 'शराफत’ है। 'शराफत’ न तो धर्मेन्द्र की फिल्म लगती है, न ही असित सेन की। लेकिन वह भी चली। उसके बनने की एक कहानी है।

वादा ऐसा पूरा हुआ

असित सेन की पहली हिंदी फिल्म 'ममता’ में काम करने जब धर्मेन्द्र कलकत्ता पहुंचे थे तो उनपर फिदा हो गये। कलाकार या निर्देशक एक दूसरे पर जब फिदा होता है तो एक ही बात कहता है, ’तुम्हें मेरे साथ एक फिल्म करनी होगी।’ असित सेन ने धर्मेन्द्र से हां कर दी और 'ममता’ के प्रदर्शन के बाद बंबई में थे। एक रात धर्मेन्द्र खुशी-खुशी असित सेन के यहां पहुंचे और उनसे बोले, “मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की है।”

“क्या आश्चर्य!” असित सेन ने कहा, “आज ही मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की।”

“ठीक है, जब हम दो फिल्मों में एक साथ काम करेंगे।” धमेन्द्र ने कहा।

“तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।”

Song booklet cover of Anupama (1966) from Cinemaazi archive

“नहीं, पहले तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।” फिर दोनों ने जिस प्रोड्यूसर का नाम लिया वह एक ही था, मदन मोहला।

धर्मेन्द्र और असित सेन से अनुबंध कर लेने के बाद मदन मोहला कहानी की तलाश में निकल पड़े। असित सेन को जो कहानियां बेहद पसंद आतीं उन्हें सुन कर मदन का दिल बैठ जाता और जो कहानी उन्हें पसंद आतीं वे मार्किट में आ नहीं रही थी। आखिर बात 'शराफत’ में बनी जिसमें मजमून मदन का था, लिफाफा धर्मेन्द्र का और स्टांप असित सेन का। प्रोड्यूसर को दाद यहां देनी पड़ती है कि उसकी इस फिल्म ने रजत जयंती मनायी।

'सत्यकाम’, 'शराफत’, 'जीवन मृत्यु’ और 'तुम हसीं मैं जवां’ बनाने वाले निर्माता-निर्देशक का धर्मेन्द्र के प्रति अपना-अपना पूर्वाग्रह रहा है। धर्मेन्द्र को उनकी भूमिका देते समय उन्हें इस बात का जैसे अटल विश्वास हो कि उसे सही रोल देने वाले सिर्फ वही एक निर्माता है और बाकियों ने तो उसे समझा ही नहीं। इसके साथ ही उन्हें यह भी लगता रहा कि अगर उनकी भूमिका धर्मेन्द्र ने नहीं की तो दूसरा कौन कर सकेगा?

सचमुच वह रोल धर्मेन्द्र ही कर सकते थे। 'जीवन मृत्यु’ की सफलता के बाद तो यह बात और भी दावे के साथ कही जा सकती है। भारतीय रजतपट पर पहली बार उस फिल्म में एक खूबसूरत सरदार उभरा। विक्रम सिंह ने अपने कौशल और पराक्रम से दुराचारियों को जैसी मात दी वह दर्शकों को चमत्कृत कर गयी। यही तो असली धर्मेन्द्र है, 'फूल और पत्थर’ के बाद।

यह 'इमेज' तोड़ने के लिए...

'फूल और पत्थर’ निर्माताओं और दर्शकों को जितना याद है, धर्मेन्द्र को उतना याद नहीं। धर्मेन्द्र जानता है कि उसका वह इमेज इतना पक्का है कि उसे जब चाहे तब कैश करा सकता है। वह जब भी साका और विक्रम सिंह बन कर परदे पर आयेगा दर्शक तालियां बजायेंगे ही। इसलिए वह ऐसे निर्देशकों को अधिक प्यार करता है जो उसके इस इमेज को तोड़ने में उसकी मदद करते हों। उसके इस रूझान का भी कारण है।

'फूल और पत्थर’ की सफलता के पहले भी धर्मेन्द्र कई बार सफल हो चुका था। 'शोला और शबनम’ उसकी पहली फिल्म थी जिसमें उसने दर्शकों को एक उम्मीद दे दी थी। उस फिल्म में वह किसी को दबाता नहीं दबता है, पीटता नहीं पिटता है। उस फिल्म में वह धरातल पर पैर जमाता है और आकाश को छूता है। उसके बाद उसकी 'बंदिनी’ आयी, एक छोटी साफ़ सुथरी भूमिका। चित्र के प्रारंभ में वह आता है और जल्दी ही परदे से गायब हो जाता है। दर्शक मन में एक कसक ले कर उठते हैं, काश कि वह एक्टर कुछ और पलों के लिए सामने आ जाता। इन्हीं फिल्मों की पंक्ति में उसकी 'बेगाना’ भी आती है। मानसिक अंतद्र्वद्व से पीड़ित एक पति की भूमिका उसने कुशलता से निभायी थी।

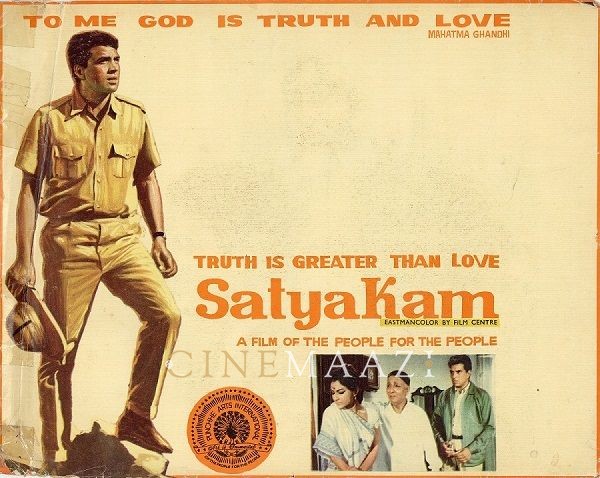

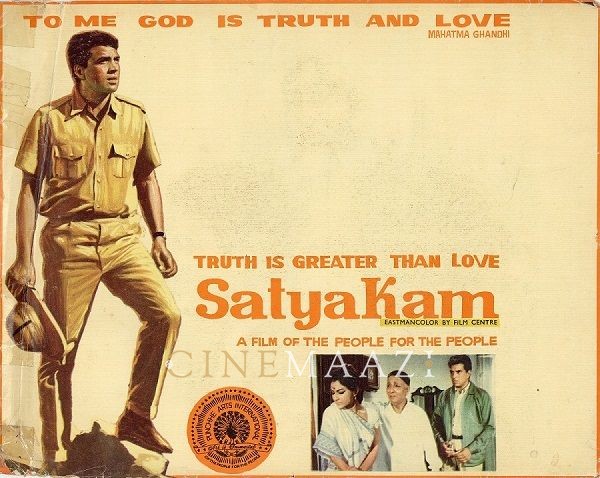

Song booklet cover of Satyakam (1969) from Cinemaazi archive

ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें धर्मेन्द्र कोई गीत नहीं गाये। इस दिशा में शायद वह और भी आगे बढ़ जाता लेकिन तभी कोलंबस को भारत दिख गया। उसकी फिल्म 'फूल और पत्थर’ प्रदर्शित हो गयी। लोग उसे लेकर 'शिकार’, 'आंखें’ और 'जीवन मृत्यु’ का निर्माण करने लगे। धर्मेन्द्र के लिए अच्छी बात सिर्फ यह रही कि इन फिल्मों की सफलता से वह स्वयं विमोहित नहीं हुआ। इन फिल्मों के समानांतर में उसने सप्रयास 'ममता’, 'अनुपमा’, ’शराफत’ और 'सत्यकाम’ को खड़ा रखा है। और इन दो लकीरों के बीच 'तुम हसीं मैं जवां’ तथा 'कब क्यों और कहां’ जैसी फिल्में भी की है।

'सत्यकाम’ सच पूछा जाये तो धर्मेन्द्र के लिए उपासना का विषय रहा। उस भूमिका को उसने कुशलता से निभाया नहीं, हर पल जिया है। चित्र निर्माण के दौरान सत्यप्रिय आचार्य और धर्मेन्द्र दो नहीं रहे थे।

'सत्यकाम’ के प्रदर्शन के बाद लोगों को आश्चर्य हुआ। कथा, अभिनय, निर्देशन की दृष्टि से फिल्म अनूठी थी। जहां लोग सेक्स, अपराध और मारपीट को सफलता का मानदंड बना बैठे हों वहां ऐसी सीधी साधी और सरल फिल्म एक अछूते विषय को ले कर आ जाय तो हैरानी होगी ही।

'सत्यकाम’ जैसी फिल्में भी रोज नहीं बना करतीं। वैसी फिल्मों को कम लोग देखते हैं और अधिक दिनों तक याद रखते हैं। ऐसी फिल्मों में काम करने से श्रेय मिलता है। उस श्रेय का एक मूल्य होता है, जो हर कलाकार को चुकाना पड़ता है। धर्मेन्द्र को भी यह मूल्य चुकाना पड़ा।

लेकिन मुझे खुशी हुई उस दिन जब हृषि दा के साथ राजकीय पुरस्कार लेने वह मद्रास में थे। हृषि दा ने कहा, “धर्मेन्द्र सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हें मेरी फिल्म की वजह से दुख उठाना पड़ा।” धर्मेन्द्र बोला, “कुछ नहीं दादा, अच्छी फिल्मों का समय आ रहा है न। हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार और...”

This is a reproduced article from Madhuri, March 19, 1971 issue.

The images used in the article are from the Cinemaazi archive and were not part of the original article.

ताराचंद बड़जात्या कहानी बेचने वाले पहले निर्माता थे। उनकी 'दोस्ती' नये चेहरों के बावजूद भी खूब चली थी। लेकिन ’तकदीर’ में ऐसा कुछ न हो सका। इससे यह तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहानी के प्रति आस्था छोड़ दी हो, लेकिन यह उनकी समझ में आ गया कि सही रोल के लिए सही कलाकार का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब उन्होंने 'जीवन मृत्यु’ बनाने की सोची तो उसकी प्रमुख भूमिका के लिए धर्मेन्द्र का नाम सब से आगे था। श्री ताराचंद ने धर्मेन्द्र की फिल्म देखी थी 'फूल और पत्थर’। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हृषिकेश मुखर्जी ने 'फूल और पत्थर’ देखी ही न हो। उन्होंने धर्मेन्द्र की अनेक फिल्में संपादित की थीं। लेकिन उनके साथ संयोग दूसरा था। जब रल्हन धर्मेन्द्र को ले कर ''फूल और पत्थर’ बना रहे थे तब हृषिकेश के साथ धर्मेन्द्र काम कर रहे थे 'अनुपमा’ में। ’अनुपमा’ के दिनों में ही हृषिकेश ने धर्मेन्द्र वचन ले लिया था कि 'सत्यकाम’ में नायक की भूमिका उसे करनी होगी। धर्मेन्द्र ने 'सत्यकाम’ में केवल भूमिका ही स्वीकार नहीं की, हृषिकेश को पंछी जैसा निर्माता भी दिया।

निर्माता-निर्देशक भप्पी सोनी धर्मेन्द्र की फिल्मों से नहीं धर्मेन्द्र से प्रभावित थे। धर्मेन्द्र को वे तब से जानते थे जब उसके पास कोई भूमिका ही नहीं थी। वे फिदा थे तो धर्मेन्द्र के व्यवहार-विचार से। करार आदमी से होना चाहिए, फिल्में तो ससुरी अच्छी-बुरी, हिट-फ्लाप बनती ही रहती है। वे पिछले कई सालों से धर्मेन्द्र से करार करते आ रहे थे और हर साल अपने करार को रिवाइज करा लेते थे। आखिर उनके निर्माता बनने के अवसर भी तभी आया जब 'सत्यकाम’ और 'जीवन मृत्यु’ फ्लोर पर जाने वाली थी। भप्पी ने बड़े प्यार से अपनी फिल्म का नाम रखा, 'तुम हसीं मैं जवां’।

ठीक उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर मदन मोहला की स्क्रिप्ट भी रेडी हो गयी। असित सेन ने उस फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका नाम 'शराफत’ है। 'शराफत’ न तो धर्मेन्द्र की फिल्म लगती है, न ही असित सेन की। लेकिन वह भी चली। उसके बनने की एक कहानी है।

वादा ऐसा पूरा हुआ

असित सेन की पहली हिंदी फिल्म 'ममता’ में काम करने जब धर्मेन्द्र कलकत्ता पहुंचे थे तो उनपर फिदा हो गये। कलाकार या निर्देशक एक दूसरे पर जब फिदा होता है तो एक ही बात कहता है, ’तुम्हें मेरे साथ एक फिल्म करनी होगी।’ असित सेन ने धर्मेन्द्र से हां कर दी और 'ममता’ के प्रदर्शन के बाद बंबई में थे। एक रात धर्मेन्द्र खुशी-खुशी असित सेन के यहां पहुंचे और उनसे बोले, “मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की है।”

“क्या आश्चर्य!” असित सेन ने कहा, “आज ही मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर साइन की।”

“ठीक है, जब हम दो फिल्मों में एक साथ काम करेंगे।” धमेन्द्र ने कहा।

“तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।”

“नहीं, पहले तुम अपने प्रोड्यूसर का नाम बताओ।” फिर दोनों ने जिस प्रोड्यूसर का नाम लिया वह एक ही था, मदन मोहला।

धर्मेन्द्र और असित सेन से अनुबंध कर लेने के बाद मदन मोहला कहानी की तलाश में निकल पड़े। असित सेन को जो कहानियां बेहद पसंद आतीं उन्हें सुन कर मदन का दिल बैठ जाता और जो कहानी उन्हें पसंद आतीं वे मार्किट में आ नहीं रही थी। आखिर बात 'शराफत’ में बनी जिसमें मजमून मदन का था, लिफाफा धर्मेन्द्र का और स्टांप असित सेन का। प्रोड्यूसर को दाद यहां देनी पड़ती है कि उसकी इस फिल्म ने रजत जयंती मनायी।

'सत्यकाम’, 'शराफत’, 'जीवन मृत्यु’ और 'तुम हसीं मैं जवां’ बनाने वाले निर्माता-निर्देशक का धर्मेन्द्र के प्रति अपना-अपना पूर्वाग्रह रहा है। धर्मेन्द्र को उनकी भूमिका देते समय उन्हें इस बात का जैसे अटल विश्वास हो कि उसे सही रोल देने वाले सिर्फ वही एक निर्माता है और बाकियों ने तो उसे समझा ही नहीं। इसके साथ ही उन्हें यह भी लगता रहा कि अगर उनकी भूमिका धर्मेन्द्र ने नहीं की तो दूसरा कौन कर सकेगा?

सचमुच वह रोल धर्मेन्द्र ही कर सकते थे। 'जीवन मृत्यु’ की सफलता के बाद तो यह बात और भी दावे के साथ कही जा सकती है। भारतीय रजतपट पर पहली बार उस फिल्म में एक खूबसूरत सरदार उभरा। विक्रम सिंह ने अपने कौशल और पराक्रम से दुराचारियों को जैसी मात दी वह दर्शकों को चमत्कृत कर गयी। यही तो असली धर्मेन्द्र है, 'फूल और पत्थर’ के बाद।

यह 'इमेज' तोड़ने के लिए...

'फूल और पत्थर’ निर्माताओं और दर्शकों को जितना याद है, धर्मेन्द्र को उतना याद नहीं। धर्मेन्द्र जानता है कि उसका वह इमेज इतना पक्का है कि उसे जब चाहे तब कैश करा सकता है। वह जब भी साका और विक्रम सिंह बन कर परदे पर आयेगा दर्शक तालियां बजायेंगे ही। इसलिए वह ऐसे निर्देशकों को अधिक प्यार करता है जो उसके इस इमेज को तोड़ने में उसकी मदद करते हों। उसके इस रूझान का भी कारण है।

'फूल और पत्थर’ की सफलता के पहले भी धर्मेन्द्र कई बार सफल हो चुका था। 'शोला और शबनम’ उसकी पहली फिल्म थी जिसमें उसने दर्शकों को एक उम्मीद दे दी थी। उस फिल्म में वह किसी को दबाता नहीं दबता है, पीटता नहीं पिटता है। उस फिल्म में वह धरातल पर पैर जमाता है और आकाश को छूता है। उसके बाद उसकी 'बंदिनी’ आयी, एक छोटी साफ़ सुथरी भूमिका। चित्र के प्रारंभ में वह आता है और जल्दी ही परदे से गायब हो जाता है। दर्शक मन में एक कसक ले कर उठते हैं, काश कि वह एक्टर कुछ और पलों के लिए सामने आ जाता। इन्हीं फिल्मों की पंक्ति में उसकी 'बेगाना’ भी आती है। मानसिक अंतद्र्वद्व से पीड़ित एक पति की भूमिका उसने कुशलता से निभायी थी।

ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें धर्मेन्द्र कोई गीत नहीं गाये। इस दिशा में शायद वह और भी आगे बढ़ जाता लेकिन तभी कोलंबस को भारत दिख गया। उसकी फिल्म 'फूल और पत्थर’ प्रदर्शित हो गयी। लोग उसे लेकर 'शिकार’, 'आंखें’ और 'जीवन मृत्यु’ का निर्माण करने लगे। धर्मेन्द्र के लिए अच्छी बात सिर्फ यह रही कि इन फिल्मों की सफलता से वह स्वयं विमोहित नहीं हुआ। इन फिल्मों के समानांतर में उसने सप्रयास 'ममता’, 'अनुपमा’, ’शराफत’ और 'सत्यकाम’ को खड़ा रखा है। और इन दो लकीरों के बीच 'तुम हसीं मैं जवां’ तथा 'कब क्यों और कहां’ जैसी फिल्में भी की है।

'सत्यकाम’ सच पूछा जाये तो धर्मेन्द्र के लिए उपासना का विषय रहा। उस भूमिका को उसने कुशलता से निभाया नहीं, हर पल जिया है। चित्र निर्माण के दौरान सत्यप्रिय आचार्य और धर्मेन्द्र दो नहीं रहे थे।

'सत्यकाम’ के प्रदर्शन के बाद लोगों को आश्चर्य हुआ। कथा, अभिनय, निर्देशन की दृष्टि से फिल्म अनूठी थी। जहां लोग सेक्स, अपराध और मारपीट को सफलता का मानदंड बना बैठे हों वहां ऐसी सीधी साधी और सरल फिल्म एक अछूते विषय को ले कर आ जाय तो हैरानी होगी ही।

'सत्यकाम’ जैसी फिल्में भी रोज नहीं बना करतीं। वैसी फिल्मों को कम लोग देखते हैं और अधिक दिनों तक याद रखते हैं। ऐसी फिल्मों में काम करने से श्रेय मिलता है। उस श्रेय का एक मूल्य होता है, जो हर कलाकार को चुकाना पड़ता है। धर्मेन्द्र को भी यह मूल्य चुकाना पड़ा।

लेकिन मुझे खुशी हुई उस दिन जब हृषि दा के साथ राजकीय पुरस्कार लेने वह मद्रास में थे। हृषि दा ने कहा, “धर्मेन्द्र सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हें मेरी फिल्म की वजह से दुख उठाना पड़ा।” धर्मेन्द्र बोला, “कुछ नहीं दादा, अच्छी फिल्मों का समय आ रहा है न। हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार और...”

This is a reproduced article from Madhuri, March 19, 1971 issue.

The images used in the article are from the Cinemaazi archive and were not part of the original article.

About the Author

Other Articles by Cinemaazi

17 Feb,2024

What is a Good Documentary Film?

25 Jan,2024

Salute to an Immortal Spirit

22 Jan,2024

A Painful Parting

29 Nov,2023

Children's Film Society

28 Oct,2023

Let's Give the Kids a Chance

26 Oct,2023

Directing the Child Actor

25 Oct,2023

Chandu - The Elephant Boy

23 Oct,2023

HEROISM-Children's Film Society gives the lead

18 Oct,2023

Munna

29 Sep,2023

ख्वाजा अहमद अब्बास का पत्र महात्मा गांधी के नाम

02 Sep,2023

Shakti Kapoor: It's Three Punches A Day

04 Jul,2023

Should a Filmmaker be Original?

24 Jun,2023

Babita My First Screen Love

22 Jun,2023

Phir Wohi Dil Laya Hoon

19 Jun,2023

Romance in Our Cinema

12 Jun,2023

The Romance of our Show Houses

12 Jun,2023

Kashmir Ki Kali (1964)

07 Jun,2023

Sangam (1964)

05 Jun,2023

This thing called Love

25 May,2023

Gandhi: Whose voice?

15 May,2023

"Deewar" Becomes a Nation's Prayer

15 May,2023

Mangal Pandey

06 May,2023

History of Cinema, History of the Nation

02 May,2023

Birbal Paristan Mein

20 Apr,2023

Reincarnation... the story goes on ever after

27 Mar,2023

The Film Director?

21 Mar,2023

M Sadiq

15 Mar,2023

The Social Role of the Cinema

15 Mar,2023

"Samaj" A Memorable Film with Popular Appeal

01 Mar,2023

"Two Eyes" in Hollywood

20 Feb,2023

Do Dooni Chaar

15 Feb,2023

Rafoo Chakkar

07 Feb,2023

Johnny Walker.... still going strong

20 Jan,2023

Mahabharat : Epic Tamasha

10 Jan,2023

Narsi Bhagat : An Excellent Biography

03 Jan,2023

Nav Ratri

01 Dec,2022

एक ताजगी का नाम है देवानन्द (Dev Anand)

25 Nov,2022

जे बी एच वाडिया (J B H Wadia) - वचन न जाए

14 Nov,2022

Children's Films in India

01 Sep,2022

Horses .... Cars and Laughs-Mehmood

06 Aug,2022

हिन्दी फिल्मों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन?

01 Aug,2022

क्या हिंदी फिल्मों से हास्य गायब हो रहा है?

20 Jul,2022

हास्य की परंपरा और हास्य अभिनेताओं की भूमिका

12 Jul,2022

प्राण और उनकी दाढ़ियाँ

17 Feb,2022

Odds Against a New Comer

10 Dec,2021

Speaking of Portraits and People

03 Nov,2021

An Actor Prepares

19 Oct,2021

Producers' War on Dubbed Films

24 Aug,2021

Jottings from a Film Director's Notebook

26 Jul,2021

प्रेमचंद सत्यजीत राय और ’सद्गति’ -गिरिजाशंकर

22 Jul,2021

Rewind 1990 Commerce of Love Stories

20 Jul,2021

Eastern Scene: Cinema of Surviving Faith

22 Jun,2021

Movie Memories : Tansen (1943)

22 Jun,2021

Movie Memories: Sikandar (1941)

15 Jun,2021

Towards A Brighter Future- Bengali Cinema

20 May,2021

The Enigma Of A Flux - Malayalam Cinema

05 May,2021

The seesaw graph of Hindi filmdom

03 May,2021

Ankahee: The Unspoken

29 Apr,2021

The Mahatma Returns: World Press Reaction

29 Apr,2021

Children’s Films

17 Apr,2021

Telugu Cinema in 1986- Sons and Fathers

09 Apr,2021

Mukhamukham : Face to Face

08 Apr,2021

Tarang : Wages and Profits

01 Apr,2021

Design In Indian Cinema

27 Mar,2021

Movie Memories : Savkari Pash

23 Mar,2021

Double Trouble: Role of Twins In Hindi Cinema

22 Mar,2021

Prem Chopra: The Same Role For Ever

19 Mar,2021

Kalyan Kumar - Karnataka’s Self-Made Star

18 Mar,2021

Ceylon's Cyclonic Cinema

18 Mar,2021

Movie Memories : Aladdin & the Wonderful Lamp

17 Mar,2021

Kumari Padmini: Rising New Star Of The South

11 Mar,2021

50 YEARS OF MALAYALAM CINEMA

02 Mar,2021

Alakh Niranjan: Film India Review

27 Feb,2021

Party: The Story of Choices

26 Feb,2021

The Naushad Era In Hindi Film Music

19 Feb,2021

A Man: Amitabh Bachchan -Amitabh, is My Name

10 Feb,2021

A Man: Amitabh Bachchan - Two of a Kind

29 Jan,2021

Women In Hindi Films : Dichotomy of Values

22 Jan,2021

A Man: Amitabh Bachchan - Yesterday and Tomorrow

22 Jan,2021

Cinema in the South: Crisis of Character

18 Jan,2021

Film Societies Play Their Part

01 Jan,2021

Nutan : A Flashback - The Actress

30 Dec,2020

"Gwalan" Proves A Thrilling Entertainment !

29 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Family Of Four

28 Dec,2020

Holi: A Metaphor for Horizontal Violence

23 Dec,2020

A Summon for Mohan Joshi

22 Dec,2020

Nutan : A Flashback - The Friend

22 Dec,2020

Raj Kapoor Scores Personal Triumph In “Aag”!

19 Dec,2020

Smita Patil's Memoir- Trading Places

17 Dec,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- The Film Makers

16 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era- Peer Pressures

15 Dec,2020

“Lal Haveli”- Crude But Entertaining!

12 Dec,2020

Nutan : A Flashback - The Wife

10 Dec,2020

Rajesh Khanna : Echoes Of An Era

09 Dec,2020

"Lalkar" Presents Cheap Entertainment

07 Dec,2020

Smita Patil's Memoir-Comrades In Arms

01 Dec,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Unjinxed

28 Nov,2020

Ek Din Ka Sultan- Becomes Good Entertainer !

26 Nov,2020

Smita Patil's Memoir- Friendly Strokes

25 Nov,2020

Shashi Kapoor: Once Upon A Time- Tough Times

07 Nov,2020

The Technician And His Problems

06 Nov,2020

We Must Inject Dynamism Into Publicity

05 Nov,2020

The Role Of Film Finance Corporation

04 Nov,2020

Progress In Raw Film

30 Oct,2020

Freedom In Films

28 Oct,2020

Export Market For Indian Films

23 Oct,2020

The Growth of The Motion Picture

22 Oct,2020

Setup Of The Film Industry

21 Oct,2020

Few Facts About Film Production

13 Oct,2020

Personalisation In Cinema

08 Oct,2020

Waiting for a Doyen's Glance- Arati Bhattacharya

08 Oct,2020

कौन सुनेगा इन सिसकती बिलखती प्रतिभाओं का विलाप?

06 Oct,2020

Asrani - Laugh And The World Laughs With You

05 Oct,2020

My Memorable Roles- Hiralal

03 Oct,2020

राजीव गोस्वामी - कहां थे अब तक 'पेंटर बाबू'?

03 Oct,2020

जब नफरत से बेड़ा पार हो गया: बलराज साहनी

30 Sep,2020

The Case of Emotional Turmoil In Dopatta (1952)

29 Sep,2020

The Story Of A Child Artiste - Sheela Kashimiri

26 Sep,2020

Afsana Likh Rahi Hoon : Tun Tun

26 Sep,2020

Some Hopes For The New Year: Lillian

24 Sep,2020

Joru Ka Bhai: A Tale of 'Atithi Tum Kab Jaoge'

22 Sep,2020

अभिनेता प्रेमअदीब से भेंट

21 Sep,2020

Vijaylaxmi: A Career As The 'Other' Woman

18 Sep,2020

Shaminder: The Actor Who Had High Hopes

14 Sep,2020

Film Life After Fifty : Motilal

14 Sep,2020

प्रसिद्ध फिल्म लेखक गुलशन नंदा से आपकी बातचीत

11 Sep,2020

"I live on hope"- Kumkum

11 Sep,2020

Thehr Zara O Jane Wale : Madhubala Jhaveri

09 Sep,2020

Ratnamala Attracts Attention In ‘Station Master’

08 Sep,2020

Ghory: The Laurel Of Indian Cinema's Comedy Duo

07 Sep,2020

Yeh Teri Saadgi, Yeh Tera Baankpan: Usha Khanna

07 Sep,2020

सेनापति शेट्टी

05 Sep,2020

कृतिदेव यहां मैं, तनूजा, स्वीकार करती हूँ

05 Sep,2020

मै उर्मिला को भूल नहीं पाती - मंजरी

04 Sep,2020

बुलबुल बंगाल की: चंद्राणी मुखर्जी

03 Sep,2020

Payyal's Lucky Break

02 Sep,2020

These Foreign Producers

29 Aug,2020

The Practical Actress: Shabnam

29 Aug,2020

“Amrit” Becomes A First Class Picture

28 Aug,2020

फिल्मी मारपीट के गुरू : अजीम भाई

26 Aug,2020

From Poverty to Screen Fame - Mehboob Khan

26 Aug,2020

Humility: Nasreen's Most Admirable Feature

24 Aug,2020

A Mercenary Comes To India - Bob Christo

23 Aug,2020

Dilip Kumar: The Leader

19 Aug,2020

Alam Ara: Ardeshir Irani's Ambitious Secret

17 Aug,2020

I Serve My Art- Kanan Devi

10 Jul,2020

.jpg)