हास्य की परंपरा और हास्य अभिनेताओं की भूमिका

20 Jul, 2022 | Archival Reproductions by Cinemaazi

यह लेख 'सतीश चंद्र ढींगरा' द्वारा लिखा गया था.

फिल्म “घरौंदा” का एक दृश्य है. मोदी (डा. श्रीराम लागू) और छाया (ज़रीना वहाब) गांव की रामलीला देख रहे हैं. रावण टूटी कुर्सी पर बैठा है. अंगद संवाद बोलता है: ’राक्षसराज रावण, तू अपने पापों की अग्नि में जल कर राख हो जायेगा, नहीं तो छोड़ दे बलवंत सिंह को!’

रावण: ’अबे कौन बलवंत सिंह? ... नमस्कार मोदी साहब!’ (अंगद भी नमस्ते करता है और हाल में एक ठहाका लगता है).

अंगद का संवाद जारी है: ’हां तो मैं कह रहा था कि तेरी इस सोने की लंका को हम जला कर राख कर देंगे.’

रावण: ’अबे जा बंदर. हमारा एक ही सूरमा काफी है तुम लंगूरों की सेना के लिए.’

अंगद: ’यह बात है तो ले’. (वह अपना पैर जमा लेता है) और आगे कहता है: ’इस पैर को हिला कर दिखा! बुला ले जो भी सूरमा है.’

रावण: ’अब्दुल!’

अब्दुल: ’जी, लंकापति’.

रावण: ’उठा कर फेंक दे साले को. पब्लिक में बहुत किट किट कर रहा है.’

फिल्म “घरौंदा” का एक दृश्य है. मोदी (डा. श्रीराम लागू) और छाया (ज़रीना वहाब) गांव की रामलीला देख रहे हैं. रावण टूटी कुर्सी पर बैठा है. अंगद संवाद बोलता है: ’राक्षसराज रावण, तू अपने पापों की अग्नि में जल कर राख हो जायेगा, नहीं तो छोड़ दे बलवंत सिंह को!’

रावण: ’अबे कौन बलवंत सिंह? ... नमस्कार मोदी साहब!’ (अंगद भी नमस्ते करता है और हाल में एक ठहाका लगता है).

अंगद का संवाद जारी है: ’हां तो मैं कह रहा था कि तेरी इस सोने की लंका को हम जला कर राख कर देंगे.’

रावण: ’अबे जा बंदर. हमारा एक ही सूरमा काफी है तुम लंगूरों की सेना के लिए.’

अंगद: ’यह बात है तो ले’. (वह अपना पैर जमा लेता है) और आगे कहता है: ’इस पैर को हिला कर दिखा! बुला ले जो भी सूरमा है.’

रावण: ’अब्दुल!’

अब्दुल: ’जी, लंकापति’.

रावण: ’उठा कर फेंक दे साले को. पब्लिक में बहुत किट किट कर रहा है.’

(अब्दुल फेंकने लगता है, पर गैस लैंप कांपता है. अंगद रूकने का इशारा करते हुए लैंप तक जाता है. उसे पंप करता है और रोशनी तेज हो जाती है. फिर आकर पैर जमाता है. अब्दुल उठा कर उसे पब्लिक में फेंक देता है. छाया के साथ साथ पूरा हाल जोर से ठहाका लगाता है.)

फिल्मों में विदूषकों का प्रयोग कथ्य की आवश्यकता भी है और निर्माता की मजबूरी भी. फिल्मी जोकरों के सहारे वह बोझिल वातावरण को हल्का करता रहा है.

यह दृश्य स्थितिजन्य हास्य का अच्छा नमूना है. सिनेमा के इतने लंबे और विस्तृत इतिहास में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी, जिसमें कहीं न कहीं हास्य या व्यंग्य का पुट न रहा हो.

फिल्मों में भी रोचकता, कथ्य की सहजता और आम दर्शक से तादात्म्य के लिए ये जरूरी चीजें बन जाती है. चाहे सिनेमा की आरंभिक फिल्में ’पुंडलीक’ और ’राजा हरिश्चंद्र’ हों या नवीनतम ’नसबंदी’ और ’चला मुरारी हीरो बनने’. मसखरापन दर्शकों को मस्का लगाने के लिए लगता रहा है और निर्माता अपने पैसे ढीले करता रहा है. फिल्मों में विदूषकों का प्रयोग कथ्य की आवश्यकता भी है और निर्माता की मजबूरी भी. फिल्मी जोकरों के सहारे वह बोझिल वातावरण को हल्का करता रहा है. यूं फिल्मों का इतिहास तो अभी सिर्फ 70 वर्ष पुराना है पर विदूषकों की परंपरा सदियों से हैं. इसमें चाहे कालीदास का प्रेमपरक ’अभिज्ञान शकुंतलम्’ हो या मुद्राराक्षस का राजनीतिक ’मुच्छकटिकम्’ - विदूषक दोनों जगह बरकरार हैं. सिर्फ उनका परिप्रेक्ष्य बदला है.

मसखरापन दर्शकों को मस्का लगाने के लिए लगता रहा है और निर्माता अपने पैसे ढीले करता रहा है. फिल्मों में विदूषकों का प्रयोग कथ्य की आवश्यकता भी है और निर्माता की मजबूरी भी.

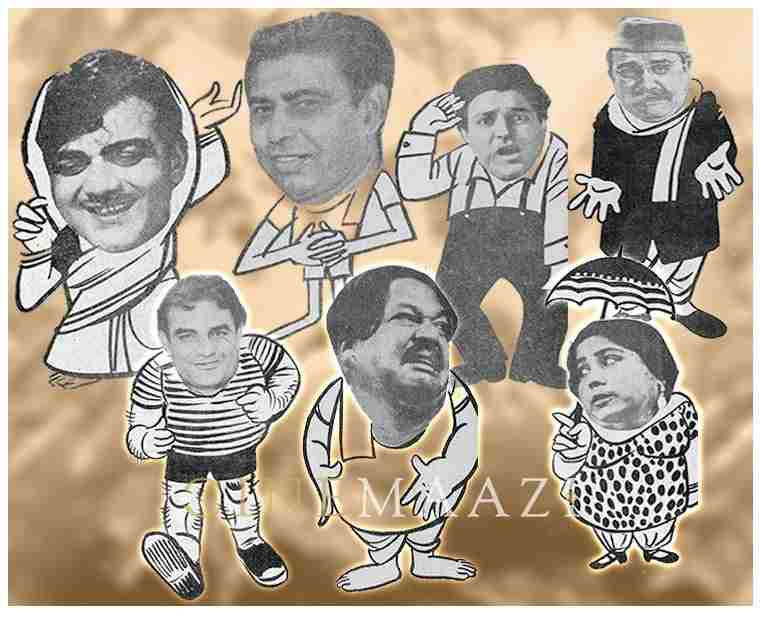

शुरूआत धार्मिक फिल्मों सेभारत में आरंभिक सिनेमा धार्मिक कृतियों के कंधे पर चढ़ खेला था. फिर पौराणिक और सामाजिक कथ्यों की बैसाखी के सहारे उसने अपनी दिशा तलाश की थी. इस गवेषणा में उसके स्थायी स्तंभ रहे हैं हमारे विदूषक भाई! विष्णु लोक का दृश्य है तो नारद जी महाराज अपनी वीणा लिये प्रस्तुत हैं. भगवान रामचन्द्र का दरबार है, तो लंगोटधारी पतित पावन हनुमान वहां उपस्थित हैं। यूं विदूषिका के स्वरूप के लिए अपनी सूर्पनखा है ही. इन कथ्यों पर फिल्में बहुत बनी हैं पर स्वरूप कमोबेश वही रहा हैं हां कभी नारद बी.एम. ब्यास बने, तो कभी जीवन. कभी गोप और दीक्षित का जमाना हुआ, तो कभी राधाकृष्ण और मोतीलाल का. लारेल और हार्दी की यह भारतीय जोड़ी काफी समय तक दर्शकों के मन को भाती रही. फिर तो जानी वाकर, महमूद, ओम प्रकाश, आई.एस. जौहर, भगवान, मुकरी, असरानी, पेंटल, आदि की लंबी सूची है, जिन्होंने फिल्मी ढांचे को नया रूप और रंग देने की कोशिश की. यह बात दीगर है कि इन प्रयासों से फिल्म का हुलिया ही टाइट हुआ.

मसखरेपन की कथा मूक फिल्मों और लघु चित्रों से आरंभ होती है. प्रारंभ में ये एक दो रील के हुआ करते थे और इनकी लंबाई भी बस 500 फुट से 1000 फुट तक होती थी.

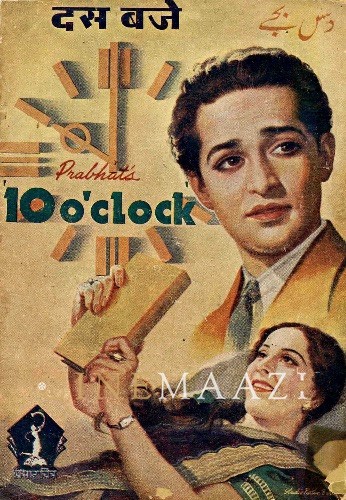

मसखरेपन की कथा मूक फिल्मों और लघु चित्रों से आरंभ होती है. प्रारंभ में ये एक दो रील के हुआ करते थे और इनकी लंबाई भी बस 500 फुट से 1000 फुट तक होती थी. कलकत्ते में सन 1903 में ’अलीबाबा और चालीस चोर ’ तथा ’गुलीवर’ दिखायी गयीं. मूलतः इनकी कथा रोमांचक और हासपरक थी. अतः विदेशों से आयातित इन लघु चित्रों में हास्य रस की कुछ संभावनाएं सामने आयीं।भारतीय सिनेमा में विदूषक को केंद्रीय पात्र लेकर पहली फिल्म धीरेन गांगुली ने बनायी ’बिलात फेरात’ (बंगला). इसमें विलायत से पढ़ लिख कर लौटे एक नौजवान की कहानी थी, जो हिंदुस्तान को विलायत समझ कर चलता है और उसकी इन बेवकूफियों पर दर्शक हंसता हैं. उसके पीछे को बढ़े हुए बाल, नोकीले कालर वाली कमीज और चैड़े पांयचे वाली पैंट उस समय के दर्शकों के लिए कौतूहल के साथ साथ, हंसने का मसाला भी थी. तात्कालिक फैशन के हिसाब से गांगुली कार्टून लगते थे. एक खास बात यह थी कि यह फिल्म रंगीन बना कर पेश की गयी थी. इसके बाद भी छिटपुट फिल्में आती रहीं, पर स्वरूप वही बचकाना रहा. सन 1941 में दलसुख पांचोली की फिल्म ’खजांची’ ने मसखरों को जोकरपने से हटा कर कुछ हास्य और व्यंग्य से पूर्ण अदाकारी करने का मौका दिया.

इसमें उस जमाने के प्रसिद्ध कलाकार मनोरमा, रमोला आदि थे और निर्देशन मोती गिडवानी का था. उसके साथ ही न्यू थियेटर की ’करोड़पति ’ आयी, जिसका निर्देशन हेम चन्द्र ने किया था, उसकी कथा में फिल्मी दुनिया से संबंधित चटपटी कामेडी थी. इसकी प्रमुख भूमिका में सहगल, मर्लिन, पहाड़ी सान्याल और सरदार अख्तर, आदि थे. पी.के. अत्रे ने हंस पिक्चर्स के लिए हिंदी में ’ब्रांडी की बोतल’ बनायी. इसका मुख्य पात्र एक क्लर्क है, जो नाम कमाने और एक महिला सत्याग्रही की मुहब्बत जीतने के लिए आंदोलन में शरीक हो जाता है. इस पात्र की भूमिका भी फिल्म के निर्देशक विनायक ने निभायी थी.

इस तरह भारत के स्वाधीन होने तक इन हास्य फिल्मों का स्वरूप बंधा बंधाया था, जो कमोबेश आज भी है. फिल्मी मसखरों की अदाकारी भी सरकस के जोकरों की तरह होती है. जैसे फटी हुई पैंट को उल्टी पहन लेना या पैंट का पेट पर से खिसकना या फिल्म में जांघिया पहने ही रहना आदि आदि. मोतीलाल का ’जागते रहो’ का ट्रेजिक कामिक रोल, जिसमें वे शराबी बन कर घूमते रहते हैं और फिर यह गाना ’जिंदगी ख्वाब है...’ आज भी उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की याद दिला देता है. इस तरह कुछ कुछ लीक से हटा मनोरंजन गोप, राधाकृष्ण आदि समय समय पर देते रहे है.

इस तरह भारत के स्वाधीन होने तक इन हास्य फिल्मों का स्वरूप बंधा बंधाया था, जो कमोबेश आज भी है. फिल्मी मसखरों की अदाकारी भी सरकस के जोकरों की तरह होती है.

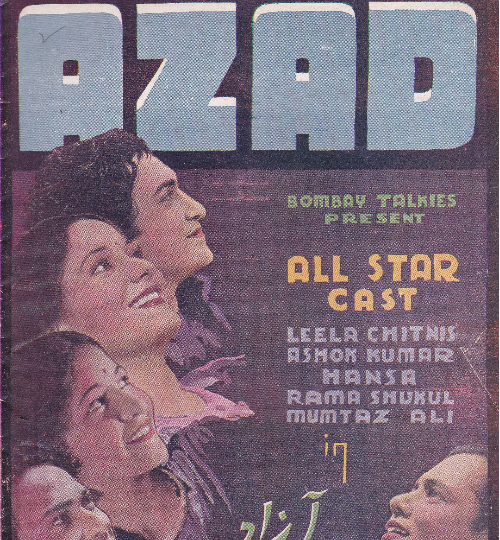

आजादी के बादआजादी के बाद की पीढ़ी में राज कपूर ने ’आवारा’ में चार्ली चैपलिन के अंदाज को अपना लिया. इसके बाद की उनकी सारी फिल्मों में यह स्वरूप दिखायी देता रहा. कुमार बंधु अशोक कुमार, किशोर कुमार तथा अनूप कूमार ने ’चलती का नाम गाड़ी’ में अभिनय किया. फिर जेमिनी की ’मि. संपत’ आयी. इसमें भी मोतीलाल का मजेदार अभिनय था. जानी वाकर ’सी.आई.डी.’ से उभरे और उनका खास रंग सामने आया जिसे आजकल केष्टो मुखर्जी अपना रहे हैं. फिल्म ’मधुमती’ में उनकी वह एक्टिंग तारीफ के काबिल थी, जिसमें वे अपनी कथा बड़े जोर शोर से सुना रहे हैं और दिलीप पीछे खड़े बार बार प्रांप्ट करते हैं. ’फिर...’ दो चार बार तो जानी वाकर बिना समझे शेखी बघारते जाते हैं, पर एक बार दिलीप के ’फिर...’ कहने पर उन्हें देख कर एक दम रुआंसे स्वर में कहते हैं. ’फिर क्या, यह लीजिए मेरी जूतियां और यह रहा मेरा सिर!...’

दिलीप साहब की यही विविधता ’सगीना’ में उभरी है. ’सगीना’ का सगीना महतो जब व्यंगात्मक शैली को आत्मसात करके बोलता है, तब उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ता और दर्शक सिर्फ ’वाह!, वाह!’ करके रह जाता है.

दिलीप साहब की यही विविधता ’सगीना’ में उभरी है. ’सगीना’ का सगीना महतो जब व्यंगात्मक शैली को आत्मसात करके बोलता है, तब उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ता और दर्शक सिर्फ ’वाह!, वाह!’ करके रह जाता है.आई.एस. जौहर एक पढ़े लिखे आदमी थे और फिल्मों में बतौर लेखक आये थे. अतः अभिनय के साथ साथ जहां अवसर मिला खुद भी वे फिल्मों का निर्माण करने लगे.

उनकी सामयिक सूझ और व्यावसायिक बुद्धि ’जौहर महमूद इन गोवा’, ’जय बंगला देश’, ’जौहर महमूद इन कश्मीर ’ और अब ’नसबंदी’ के रूप में सामने आयी है. उन्होंने ’बेवकूफ’ और ’दास्तान’ में अच्छी एक्टिंग की थी. उनका ’पवित्र पापी’ में घड़ीसाज का रूप स्मरणीय है. फिल्म ’सफर’ में वह नाटककार के रूप में दर्शकों के मन को गुदगुदाते हैं. इन सबके बावजूद अधिकतर फिल्मों में जौहर औरतों के कपड़े पहन कर और दि्वअर्थी संवाद बोल कर ही जनता को हंसाने का प्रयत्न करते रहे हैं और यह फुहड़पन कुछ अधिक प्रशंसित भी नहीं हुआ है.

हास्य फिल्मों को एक सशक्त अभिनेता मिला महमूद में. शुरू में तो उन्होंने भी नाचने, गाने और आरतों के कपड़े पहनने का काम किया पर बाद में उनकी मौलिकता सामने आयी जब उन्होंने विविध तरह के रोल किये. ’गुमनाम’, ’कल आज और कल’, ’मैं सुंदर हूं’, ’लाखों में एक’, इसी श्रेणी की फिल्में हैं. यूं ’हार जीत’ में उन्होंने कामेडियन के रूप में जबरदस्त ट्रेजेडी पैदा की थी. वह दृश्य याद है न आपको जिसमें हीरोइन रेहाना नींद की गोलियां खा कर तिल तिल मर रही है और कट शाट्स में महमूद दिखाई देते हैं. ’तुम इस तरह नहीं मरोगी!’ और इसके लिए वह जो भागादौड़ी करते हैं वह फिल्मी हो कर भी दर्शक को रुला जाती है. अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और विकसित करने के लिए वे निर्माता बन गये. ’बांबे टु गोवा’, ’कुंआरा बाप’, ’जिनी और जानी’ उनके विशिष्ट कलात्मक व्यक्तित्व की हंसती रोती चित्रावली लिये हैं. यूं इसके अतिरिक्त महमूद ने दर्जनों फिल्मों में विदूषक का रोल किया है पर उन्हें अच्छे रोल दो चार ही मिले. अतः उन्होंने निर्देशन को भी अपना लिया. इसी मनोवृत्ति के शिकार अन्य मसखरे भी हुए. असरानी ’चला मुरारी हीरो बनने’ से निर्माता बन गये. उन्होंने अब ’सलाम मेमसाब’ बनायी है इसके अतिरिक्त मुकरी, मारुति, राजेंद्रनाथ आदि आते रहे हैं, पर उनका कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं रहा है. इनका स्वरूप ’हीरो के चमचे’ के रूप में ’हीरोइन की चमची’ से इश्क करना ही रहा है.

टुनटुन का मोटापा, मनोरमा या इंदिरा बंसल का भद्दा नाच आदि दो चार लटके-झटके ही दोहराये जाते रहे हैं. इसका बचाव कभी कभी यह कह कर किया जाता है कि नारी श्रद्धा की वस्तु है. उपहास की पात्र नहीं. कितना हास्यास्पद है यह तर्क! जहां नारी के अंग अंग को पर्दे पर अधिक से अधिक दिखाया जाता है, उसे विदूषिका बनाने में कैसी हिचक? दर्शकों से ऐसे क्रूर मजाक का निर्माता के पास कोई उत्तर नहीं है.

यहां एक बात खलती है और वह है हिंदी फिल्मों में नारी विदूषकों के अभाव की. मनोरमा, टुनटुन, इंदिरा बंसल आदि दो चार नामों के अतिरिक्त और कोई नहीं है तथा इनका अभिनय क्षेत्र भी बहुत सीमित है. टुनटुन का मोटापा, मनोरमा या इंदिरा बंसल का भद्दा नाच आदि दो चार लटके-झटके ही दोहराये जाते रहे हैं. इसका बचाव कभी कभी यह कह कर किया जाता है कि नारी श्रद्धा की वस्तु है. उपहास की पात्र नहीं. कितना हास्यास्पद है यह तर्क! जहां नारी के अंग अंग को पर्दे पर अधिक से अधिक दिखाया जाता है, उसे विदूषिका बनाने में कैसी हिचक? दर्शकों से ऐसे क्रूर मजाक का निर्माता के पास कोई उत्तर नहीं है.आजकल अब प्रसिद्ध अभिनेता भी कामेडी रोल करने लगे हैं. इससे उनके अभिनय में भी ताजगी आयी है और दर्शकों को भी विविधता मिली है. इसमें सबसे पहले हैं धर्मेंद्र. उन्होने ’प्रतिज्ञा’, ’शोले’, ’धर्मवीर’ में मजेदार कामेडी रोल किये हैं. यूं अमिताभ बच्चन भी कम नहीं. ’बांबे टु गोवा’ से ’परवरिश’ तक उनकी लंबी फिल्म यात्रा है. इसी संदर्भ में संजीव कुमार का नाम उल्लेखनीय है. फिल्म ’मनोरंजन’ में वेश्या बाजार में ईमानदार सिपाही की भूमिका में उन्होंने कमाल कर दिया है. कहीं कहीं तो मूल फिल्म ’इरमा ला डूस’ में जैक लैमन को उनकी ही अनुकृति में पीछे छोड़ दिया है. इसी फिल्म में शम्मी कपूर भी शराब घर के मालिक के रूप में खूब जमे हैं. ’विक्टोरिया नं. 203’ के बिना यह चर्चा अधूरी रह जायेगी. दो सिरफिरे दोस्तों की मस्त हरकतों से भरी यह फिल्म जासूसी, मारधाड़, भाग दौड़ से भरपूर थी. बृज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अशोक कुमार और प्राण ने साधु सन्यासी के रूप में काफी मनोरंजक अभिनय किया था. उनके द्वारा गाये गीत ’दो बेचारे, बिना सहारे, फिरते मारे मारे....’ से दर्शक के मन में गुदगुदी पैदा हो जाती थी. अभिनेता ओमप्रकाश ने ’बुड्ढा मिल गया’, ’अन्नदाता’, ’वरदान’ आदि में प्रभावी अभिनय किया है. उनके अभिनय का अपना रंग है. उनकी नवीनतम ’चरणदास’ भी उनके मसखरेपन और गंभीरता को नये आयाम देती है. यूं आप कमेडी ’दस लाख’ को नहीं भूले होंगे, जिसमें उन्होंने कंजूस लखपति का रोल किया है और उस पर गाना ’बाहर का छोकरी कितना एडवांस है....’ दर्शकों की हंसी रोके नहीं रुकती है.

2.jpg)

सत्तरोत्तर दशक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है. नया सिनेमा इसी समय शुरू हुआ. इसमें हास्य का स्थान व्यंग्य ने ले लिया. फिल्म ’गर्म हवा’ में युनूस परवेज एक टटपूंजिये लीगी नेता के रूप में काफी जमे हैं. यू फिल्म ’आंधी’ में भी ओमप्रकाश का रोल विविधता लिये है. वह नेत्री आरती देवी के उस चमचे के रूप में खूब फबे हैं, जिसे चुनाव लड़ाने में महारत हासिल है. ’भइये!’ कहते हुए बार बार काली प्रसाद (शराब) पीने का अंदाज दर्शक को मुस्कराने पर विवश कर देता है.

पूना से निकले लोगों में पेंटल और असरानी चमके. फिल्म ’आज की ताजा खबर’ में दोनों का स्वाभाविक अभिनय था. पेंटल का ऊल-जलूल पोशाक में झूमरी तलैया के फिल्मी आशिक का रोल मन को गुदगुदाने वाला था. इसके बाद वे कई फिल्मों में आये पर अधिकतर रोल वही परंपरागत मसखरों वाले रहे. सन ’77 में असरानी ने दर्शकों को अपनी फिल्म ’चला मुरारी हीरो बनने’ में एक फिल्म फैंटेसी दी. फिल्म दर्जी के एक लड़के से शुरू होती है, जो बंबई पहुंच कर बहुत बड़ा हीरो बन जाता है. यह फिल्म कई जगह हल्के फुल्के हास्य के साथ विसंगतियों का शिकार हो गयी थी. अस्वाभाविक घटनाएं, सतही चित्रण और आवश्यकता से अधिक हास्य कलाकारों का जमघट, फिल्म को एक स्मरणीय चित्र बनाने से वंचित कर गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिंदी सिनेमा में “शुरू से अब तक घटिया किस्म की कामेडी का स्वरूप ही हावी रहा है” मसखरों का अभिनय कौशल भी सीमित लटकों झटकों और फिल्मी फार्मूलों में बंधा बंधाया रह गया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिंदी सिनेमा में “शुरू से अब तक घटिया किस्म की कामेडी का स्वरूप ही हावी रहा है” मसखरों का अभिनय कौशल भी सीमित लटकों झटकों और फिल्मी फार्मूलों में बंधा बंधाया रह गया है. इसीलिए अधिकतर फिल्मों में ये विदूषक कम, जोकर अधिक लगते हैं. विदेशों से आयातित फिल्मों के ’क्लाउन’ स्वरूप को इन्होंने आत्मसात कर लिया है. पहले इनके आदर्श लारेल हार्डी थे अब चैपलिन और बाब होप हो गये हैं. यूं चैपलिन का अपना व्यक्तित्व काफी प्रभावी रहा है. वे विश्व के महानतम विदूषक थे. उनका कहना था, “ ’मसखरेपन’ की कला से अधिक मानवतावादी कोई कला नहीं है.” उनकी प्रसिद्ध फिल्मों ’द किड’, ’द सर्कस’, ’द ग्रेट डिक्टेटर’ ने विश्व के सभी भागों के कलाकारों को प्रभावित किया है. ’द किड’ में पतली मोहरी की लिथरती पैंट, ’द ग्रेट डिक्टेटर’ में ’हिटलर कट’ मूँछें तथा ’द सर्कस’ में जोकरों की चाल चलते हुए हैट को छड़ी से घुमाना आदि शामिल हैं, जो हास्य के पर्याय बन गये हैं. हिंदी सिनेमा में राज कपूर ने इसे प्रेमपूर्वक अपना लिया है.

आज जब सेंसर के वर्षों पुराने नियम बदले हैं और निर्देशक सिद्धांत लचीले हुए हैं, तब हास्य व्यंग्य और यथार्थपरक फिल्मों का कैनवास काफी विस्तृत हो गया है. अब ईमानदार तथा प्रबुद्ध निर्देशक को राजनीतिक, सामाजिक भ्रष्टाचार और कुरीतियों को चित्रित करने में कोई अड़चन नहीं है.

आज जब सेंसर के वर्षों पुराने नियम बदले हैं और निर्देशक सिद्धांत लचीले हुए हैं, तब हास्य व्यंग्य और यथार्थपरक फिल्मों का कैनवास काफी विस्तृत हो गया है. अब ईमानदार तथा प्रबुद्ध निर्देशक को राजनीतिक, सामाजिक भ्रष्टाचार और कुरीतियों को चित्रित करने में कोई अड़चन नहीं है. हास्य अभिनेताओं के लिए अवसर हैं कि वे अभिनय के नाम पर बचकानी हरकतें छोड़ कर माध्यम की संभावनाओं को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आंकें और अपनी अभिनय प्रतिभा का समुचित प्रयोग करें. हास्य अभिनेत्रियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वे भी परंपरागत कामेडी को त्याग कर कुछ नया पेश करें. यदि दोनों इस क्षेत्र को गंभीरता से लें तो कोई कारण नहीं कि हमारी फिल्मों में कामेडी का स्तर ऊंचा न हो! एक स्वस्थ स्पर्द्धा ही उनको इस ओर उन्मुख कर सकती हैं. निर्माताओं को भी चाहिए कि हास्य अभिनेताओं को हीरो से कम न आंके और उनकी प्रतिभा का सही और समुचित प्रयोग करें. जब तक यह नहीं होता, हास्य फिल्मों का स्तर बचकाना रहेगा और फिल्मी मसखरों में भी मौलिकता का अभाव बना रहेगा.***

This article was orginally published on March 9, 1979 edition of Madhuri magazine (pp. 11-14).

1095 views

.jpg)